J’ai introduit l’épilogue juif de mon post sur Saint Martin et ses oies avec cette image, qui représente une sorte d’oie et dont la signature indique clairement qu’elle est juive, ce qui la rendait parfaitement adaptée pour illustrer la curieuse histoire des Juifs qui transportaient des oies rôties à Vienne pour la fête de la Saint-Martin.

Mais au fait, quel est cet oiseau avec cet œuf gigantesque ?

L’inscription dit simplement : זה עוף שקורין אותו בר יוכני zeh ʿof she-qorin oto bar yokhani, c’est-à-dire « Voici l’oiseau qu’on appelle bar yokhani ».

Il ne nous reste plus qu’à découvrir quel oiseau se cache derrière ce nom.

1.

Le nom apparaît dans le Talmud de Babylone. Le traité Bekhorot 57b le mentionne parmi les histoires amusantes d’animaux et de plantes fantastiques :

« Un jour, l’oiseau appelé bar yokhani (= le fils du nid) laissa tomber un œuf, et son contenu inonda soixante villes et déracina trois cents cèdres. »

Cet oiseau gigantesque apparaît également dans le Bava Batra 73b, dans les récits de Rabbah bar bar Hana, dont les voyages et aventures extraordinaires ont même été intégrés dans les aventures de Sindbad :

« Une fois, lors d’un voyage en bateau, nous avons vu un oiseau dont les pattes touchaient l’eau jusqu’aux chevilles [kartzuleih] et dont la tête atteignait le ciel. Nous avons dit : l’eau n’est pas profonde ici, sortons pour nous rafraîchir. Mais une voix céleste nous a dit : ne pénétrez pas dans l’eau, car une hache d’un charpentier est tombée il y a sept ans et n’a pas encore atteint le fond […] Rav Ashi dit : Cet oiseau est le ziz sadai, dont il est écrit : « Je connais tous les oiseaux des montagnes, et le ziz sadai est à moi » (Psaume 50:11). »

Un oiseau déjà colossal est un miracle en soi, mais qu’il en existe deux, voilà qui est encore plus extraordinaire ! Ainsi, des commentateurs du Talmud postérieurs – tacitement le Yalkut Shimoni médiéval, et explicitement pour la première fois le Maharsha de Pologne (1555-1631) dans son commentaire sur le Bekhorot 57b – ont identifié les deux comme étant le même oiseau.

2.

Nous avons donc appris que le bar yokhani est identique au ziz sadai. Mais qu’est-ce que le ziz sadai ?

Ici, nous sommes mieux lotis : le ziz sadai est mentionné dans deux psaumes. Mais la plupart du temps, aucun de ces mots n’apparaît dans les Écritures. Seul le contexte du Psaume 50 (vv. 10-11) suggère de quoi il s’agit :

כִּי־לִ֥י כָל־חַיְתֹו־יָ֑עַר בְּ֝הֵמֹ֗ות בְּהַרְרֵי־אָֽלֶף׃

יָ֭דַעְתִּי כָּל־ע֣וֹף הָרִ֑ים וְזִ֥יז שָׂ֝דַ֗י עִמָּדִֽי׃

Ki-lī kol-ḥaytō-yā‘ar, behēmōt beharᵉrê-’ālef.

Yāda‘tī kol-‘ōf hārīm, ve zīz sāday ‘immādī.

La difficulté réside précisément dans le fait que ces deux vers sont traduits de multiples façons, selon l’interprétation que l’on donne aux créatures mentionnées, behēmōt et zīz sāday :

for every animal of the forest is mine, and the cattle on a thousand hills.

I know every bird in the mountains, and the insects in the fields are mine.

(New International Version)

Tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers;

Je connais tous les oiseaux des montagnes, et tout ce qui se meut dans les champs m’appartient.

(Nouvelle Édition de Genève)

La traduction littérale, en laissant ce qui reste ambigu, serait :

À moi appartiennent tous les animaux de la forêt, le behēmōt sur mille montagnes ;

je connais tous les oiseaux du ciel, et le zīz sāday est à moi.

La traduction « insecte des champs » ou « ce qui bouge dans les champs » pour ziz sāday remonte au respecté Rashi du XIᵉ siècle, qui dériva le mot ziz du verbe zuz, signifiant « s’agiter ». Mais la plupart des premiers commentateurs du Talmud babylonien, immergés dans ce contexte, comprenaient qu’il s’agissait d’un oiseau, et non n’importe lequel : un oiseau gigantesque. Ils considéraient que ces deux hapax legomena confirment que chaque mot désigne une créature mythique, et que c’est ainsi qu’Adonai se glorifie en affirmant son autorité sur elles. Comme pour le troisième, le Léviathan, qu’il cite également comme preuve de sa grandeur dans le Livre de Job (40:25-32), comme nous l’avons vu :

« Peux-tu prendre le Léviathan avec un hameçon, établir un pacte avec lui pour en faire ton serviteur à jamais ? »

Ainsi, le Behemot, le Léviathan et le ziz sadai forment un trio. Trois créatures gigantesques, au-delà de toute dimension humaine, mais sous le contrôle d’Adonai. Selon les commentateurs talmudiques, le Behemot est la merveille des terres, le Léviathan celle de la mer, et le ziz sadai celle des airs, puisqu’il s’agit d’un oiseau colossal.

Le Behemot, le Léviathan et le ziz sadai figurent dans la Bible hébraïque de la Bibliotheca Ambrosiana d’Ulm, datée de 1236-1238

Le Behemot, le Léviathan et le ziz sadai figurent dans la Bible hébraïque de la Bibliotheca Ambrosiana d’Ulm, datée de 1236-1238

Quant au Léviathan, nous avons déjà expliqué qu’il provient des récits de création du Proche-Orient ancien, bien connus des Juifs exilés à Babylone, et intégrés dans leur propre mythologie. À l’époque du Second Temple, les rédacteurs sacerdotaux stricts éliminèrent ces mythes de la version officielle de la Torah, mais suffisamment de traces subsistaient dans les livres poétiques ou anecdotiques, comme les Psaumes ou le Livre de Job.

Le trait fondamental de cet récit de création est que le dieu – Elil, ou plus tard Marduk, qui prend sa place – doit avant tout soumettre le chaos et ses princes rebelles, principalement dans les eaux, mais aussi sur la terre et dans les airs.

Le fameux calice dit ʻAin Samiya, découvert près de Ramallah (env. 2300-2000 av. J.-C., aujourd’hui au Israel Museum de Jérusalem), offre la plus ancienne représentation connue de l’histoire de la création. On y voit le dieu, triomphant du chaos, lancer le soleil sur les eaux célestes depuis une barque. Plus bas, les scènes similaires de lancement du soleil sur le prisme dit de Lidar Höyük (env. 1800 av. J.-C.) montrent que ce mythe était largement connu dans le Proche-Orient ancien. Tout cela est relaté dans le dernier numéro du Smithsonian Magazine du 13 novembre 2025.

Le fameux calice dit ʻAin Samiya, découvert près de Ramallah (env. 2300-2000 av. J.-C., aujourd’hui au Israel Museum de Jérusalem), offre la plus ancienne représentation connue de l’histoire de la création. On y voit le dieu, triomphant du chaos, lancer le soleil sur les eaux célestes depuis une barque. Plus bas, les scènes similaires de lancement du soleil sur le prisme dit de Lidar Höyük (env. 1800 av. J.-C.) montrent que ce mythe était largement connu dans le Proche-Orient ancien. Tout cela est relaté dans le dernier numéro du Smithsonian Magazine du 13 novembre 2025.

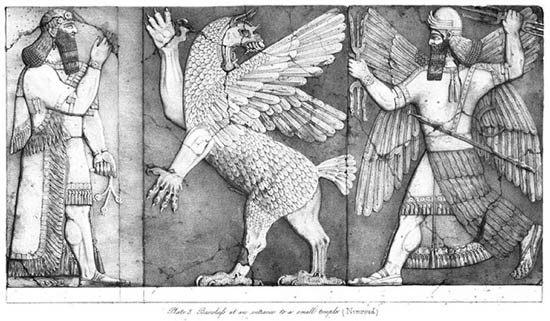

Dans les eaux, Tiamat-Leviathan ; sur la terre, le taureau divin – avec lequel Gilgamesh devra lui aussi se mesurer – et dans les airs ? Là plane Anzu (son nom sumérien/akkadien originel : Imdugud), un immense oiseau à tête de lion vivant dans les montagnes, qui, selon le plus ancien mythe akkadien conservé, vole la tablette du destin d’Enlil – un objet conférant à son possesseur le pouvoir sur le destin de tous les êtres vivants – et que le fils d’Enlil, Ninurta, doit vaincre pour la récupérer. Avec Anzu, le monde du chaos se révolte contre le nouvel ordre, et ce sont les dieux qui doivent le dominer.

Tout cela est décrit en détail par Nini Wazana de l’Université hébraïque de Jérusalem dans l’article « Anzu and Ziz: Great Mythical Birds in Ancient Near Eastern, Biblical, and Rabbinic Traditions », paru dans le Journal of the Ancient Near Eastern Society, n° 31 (2009).

Anzu/Imdugud sur la stèle votive du roi Entemena de Lagash, vers 2400 av. J.-C., Louvre

Anzu/Imdugud sur la stèle votive du roi Entemena de Lagash, vers 2400 av. J.-C., Louvre

Anzu/Imdugud avec deux bouquetins sur un sceau daté de 2154‑2100 av. J.-C., Morgan Library & Museum

Anzu/Imdugud avec deux bouquetins sur un sceau daté de 2154‑2100 av. J.-C., Morgan Library & Museum

Anzu/Imdugud avec deux cerfs sur le frise de cuivre de Tell-el-Obed, vers 2500 av. J.-C., ancien temple de Ninhursag, British Museum

Anzu/Imdugud avec deux cerfs sur le frise de cuivre de Tell-el-Obed, vers 2500 av. J.-C., ancien temple de Ninhursag, British Museum

Anzu/Imdugud sur la stèle votive du roi Ur-Nanshe de Lagash, anciennement de Girsu, vers 2550‑2500 av. J.-C., Louvre

Anzu/Imdugud sur la stèle votive du roi Ur-Nanshe de Lagash, anciennement de Girsu, vers 2550‑2500 av. J.-C., Louvre

Anzu/Imdugud attaquant un taureau (peut-être une représentation symbolique du croissant de lune) de Tell-el-Obed, vers 2600‑2500 av. J.-C., Penn Museum, Philadelphie

Anzu/Imdugud attaquant un taureau (peut-être une représentation symbolique du croissant de lune) de Tell-el-Obed, vers 2600‑2500 av. J.-C., Penn Museum, Philadelphie

Anzu/Imdugud. Pendentif en lapis-lazuli et or issu du soi-disant « trésor d’Ur » trouvé dans l’ancien palais royal de Mari (présumé don du roi d’Ur au souverain de Mari), vers 2500 av. J.-C., Damas, Musée National de Syrie

Anzu/Imdugud. Pendentif en lapis-lazuli et or issu du soi-disant « trésor d’Ur » trouvé dans l’ancien palais royal de Mari (présumé don du roi d’Ur au souverain de Mari), vers 2500 av. J.-C., Damas, Musée National de Syrie

Anzu/Imdugud du trésor de Tell Asmar, ancienne ville d’Eshunna, Bagdad, Iraq Museum

Anzu/Imdugud du trésor de Tell Asmar, ancienne ville d’Eshunna, Bagdad, Iraq Museum

Anzu/Imdugud sur la massue votive offerte par le roi Mesilim de Kish au dieu Ningursu, ancienne ville de Girsu, vers 2600‑2500 av. J.-C., British Museum

Anzu/Imdugud sur la massue votive offerte par le roi Mesilim de Kish au dieu Ningursu, ancienne ville de Girsu, vers 2600‑2500 av. J.-C., British Museum

Combat de Ninurta contre Anzu sur le relief à l’entrée du temple de la ville assyrienne de Nimrud, aujourd’hui au British Museum. Gravure de Ludwig Gruner extraite de Monuments of Nineveh d’Austen Henry Layard, 1853. Description détaillée du relief disponible ici.

Combat de Ninurta contre Anzu sur le relief à l’entrée du temple de la ville assyrienne de Nimrud, aujourd’hui au British Museum. Gravure de Ludwig Gruner extraite de Monuments of Nineveh d’Austen Henry Layard, 1853. Description détaillée du relief disponible ici.

Ninurta attaquant Anzu. Sceau néo-assyrien de Nimrud, 8e‑7e siècle av. J.-C., The Walters Art Museum

Ninurta attaquant Anzu. Sceau néo-assyrien de Nimrud, 8e‑7e siècle av. J.-C., The Walters Art Museum

Le fameux sceau Adda, vers 2300 av. J.-C. : Anzu/Imdugud devant le tribunal des dieux. British Museum

Le fameux sceau Adda, vers 2300 av. J.-C. : Anzu/Imdugud devant le tribunal des dieux. British Museum

Le fait qu’Anzu se retrouve finalement dans le Psaume et tente d’y survivre depuis trois mille ans sous le nom de zīz sāday est confirmé par le mot sāday – un hapax legomenon, qui n’apparaît qu’ici dans la Bible et dont le sens n’est pas clair –, dérivé de l’épithète akkadienne originale d’Imdugud, šadû, signifiant « montagnard ». Pour la Mésopotamie, les montagnes représentaient l’inconnu menaçant, d’où venaient les envahisseurs et les tempêtes dont Anzu était le dieu.

Cela se reflète également dans la seconde occurrence du nom. Le Psaume 80 décrit Israël comme une vigne splendide extraite d’Égypte et replantée sur une terre nouvelle, mais désormais ravagée par l’ennemi :

יְכַרְסְמֶ֣נָּֽה חֲזִ֣יר מִיָּ֑עַר וְזִ֖יז שָׂדַ֣י יִרְעֶֽנָּה׃

Yekharsemennā ḥazīr miyyā‘ar, ve zīz sāday yir‘ennā

« Le sanglier des forêts et le zīz sāday le dévorent. »

Selon Nini Wazana, ces deux créatures correspondent exactement, dans la symbolique de l’époque, aux deux ennemis qui attaquaient Israël à l’époque de la composition du psaume : le sanglier représente l’Égypte et le zīz sāday l’Assyrie montagneuse.

3.

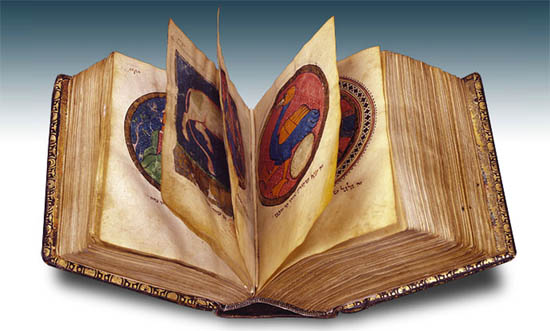

La légende juive de notre image ne dit rien de toute cette histoire vieille de trois mille ans. Et le volume où l’illustration se trouve non plus.

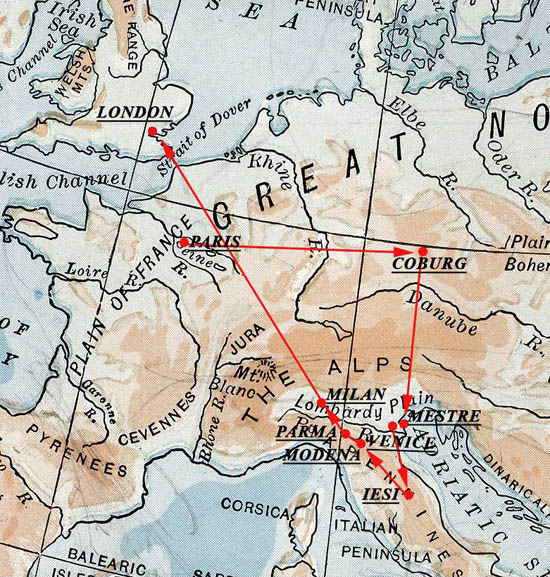

L’image provient d’un manuscrit médiéval appelé North French Hebrew Miscellany. Ce recueil a été réalisé entre 1277 et 1298 dans le nord de la France. Par un chemin plein d’aventures – via l’Allemagne, Venise, Padoue et Milan – il arriva finalement à la British Library en 1839 (Add MS 11639).

Ce gigantesque volume de 746 folios de parchemin (soit 1492 pages !) contient, en plus de la Torah, des textes liturgiques, la Haggadah, la plus ancienne version connue en hébreu du Livre de Tobie, des textes juridiques et des poèmes de Moses ibn Ezra. Un seul scribe, Benjamin, a copié l’ensemble, mais ses 49 miniatures ont été réalisées par plusieurs artistes. Les images étaient autrefois visibles sur le site de la British Library, mais elles y ont disparu depuis. Facsimile Editions, spécialisé dans les éditions facsimilé de manuscrits hébreux, a cependant publié ce volume et toutes les illustrations sont consultables sur leur site.

Ces images, principalement des scènes bibliques, ne suivent pas le texte : elles forment leur propre miscellanea dans le manuscrit. Leurs modèles proviennent de l’enluminure gothique parisienne de l’époque, et pour l’oiseau bar yokhani, des bestiaires chrétiens contemporains.

L’image du bar yokhani est associée au Jugement de Salomon. Entre les deux, peu de liens sont visibles. Mais si l’on tourne la page, nos vieux amis apparaissent sur les deux pages suivantes : Behemoth et Léviathan !

fol. 518b-519a. זה שור הבר ze shor ha-bar « c’est le bœuf savage » Behemoth, et זה לויתן ze livyātan « c’est le Léviathan »

fol. 518b-519a. זה שור הבר ze shor ha-bar « c’est le bœuf savage » Behemoth, et זה לויתן ze livyātan « c’est le Léviathan »

Au Ve siècle, Esdras et Néhémie, de retour de l’exil babylonien et en rédigeant la version définitive de la Torah, ont pu éliminer les mythes de la création babyloniens et cananéens, qui décrivaient la création comme un combat des dieux contre les forces du chaos, et les remplacer par un récit monothéiste où l’Unique crée le monde par sa parole, sans opposition. Mais les figures mythiques vaincues ont trouvé refuge dans la poésie, les Psaumes et le Livre de Job, ainsi que dans la tradition rabbinique qui les interprète. Et là, elles vivent encore, depuis déjà trois mille ans.

Add comment