Юдейскую эпилогическую ноту к праздничному посту о святом Мартине и его гусях я начал с этой иллюстрации: на ней изображён некий гусь, а подпись ясно указывает на еврейское происхождение. В таком виде картинка прекрасно подошла для иллюстрации странной истории о евреях, доставлявших в Вене жареных гусей на день святого Мартина.

Но что же это за птица с таким огромным яйцом?

Подпись гласит: זה עוף שקורין אותו בר יוכני zeh ʿof she-qorin oto bar yokhani, то есть «Это птица, которую зовут бар йохани».

Остаётся лишь понять, какая же это птица — бар йохани.

1.

Имя встречается в Вавилонском Талмуде. В трактате Бекорот 57b упоминается среди забавных историй о чудесных животных и растениях:

«Однажды у птицы по имени бар йохней (=сын гнезда) упало яйцо, и его содержимое затопило шестьдесят городов и вырвало триста кедровых деревьев».

Эта гигантская птица появляется и в Бава Батра 73b, среди историй о путешествиях Раббы бар бар Ханы, которые позже вошли в ряды приключений Синдбада:

«Однажды, плывя на корабле, мы увидели птицу, стоящую в воде по щиколотки [kartzuleih], а голова её была в облаках. Мы подумали: «Вода здесь неглубокая», и хотели выйти освежиться. Но небесный голос сказал: «Не входите в воду, ведь топор плотника упал сюда семь лет назад и ещё не достиг дна» […] Рав Аши сказал: «Это птица зиз садай, о которой написано: „Я знаю всех пернатых гор, и зиз садай — мой“» (Псалом 50:11)».

Уже само существование такой громадной птицы — чудо, но чтобы их было две — ещё большее чудо. Позднейшие комментаторы Талмуда — косвенно средневековый Ялькут Шимони, а впервые прямо — польский Махарша (1555–1631) в комментарии к Бекорот 57b — отождествляют их друг с другом.

2.

Итак, мы выяснили, что бар йохани — это тот самый зиз садай. Но что такое зиз садай?

Ситуация лучше, чем кажется: зиз садай упоминается в двух псалмах. Хотя оба слова почти не встречаются в Писании, контекст 50-го псалма (стихи 10–11) подсказывает, о чём идёт речь:

כִּי־לִ֥י כָל־חַיְתֹו־יָ֑עַר בְּ֝הֵמֹ֗ות בְּהַרְרֵי־אָֽלֶף׃

יָ֭דַעְתִּי כָּל־ע֣וֹף הָרִ֑ים וְזִ֥יז שָׂ֝דַ֗י עִמָּדִֽי׃

Ki-lī kol-ḥaytō-yā‘ar, behēmōt beharᵉrê-’ālef.

Yāda‘tī kol-‘ōf hārīm, ve zīz sāday ‘immādī.

Задача непростая, ведь эти строки переводят по-разному, в зависимости от того, что понимают под behēmōt и zīz sāday:

for every animal of the forest is mine, and the cattle on a thousand hills.

I know every bird in the mountains, and the insects in the fields are mine.

(New International Version)

ибо Мои все звери в лесу, и скот на тысяче гор,

знаю всех птиц на горах, и животные на полях предо Мною

(Синодальный перевод)

Буквальный перевод, оставляющий непонятное на месте, звучал бы так:

«Моё всё дикое в лесу, Бегемот на тысяче гор;

знаю всех птиц небес, и зиз садай — мой».

Перевод зиз садай как «полевое насекомое» или «шевелящийся по полю» восходит к уважаемому раввину XI века Раши, который связывал ziz с глаголом zuz — «суетиться». Но большинство ранних комментаторов Вавилонского Талмуда, находившихся в контексте, понимали его как птицу, причём громадную. Они рассудили, что два хапакс‑легоменона в этих строках подтверждают друг друга: оба обозначают мифических существ, и Адонай этим хвалится, что они под его властью. Как и третье чудовище — Левиафан, которое он приводит в Книге Иова (40:25–32) как доказательство своей мощи:

«Сможешь ли поймать Левиафана крюком, заключишь ли с ним договор, чтобы навсегда стать его хозяином?»

Итак, три существа — Бегемот, Левиафан и зиз садай — образуют тройку. Три гигантских чудесных создания, далеко выходящие за пределы человеческого мира, но всё же подчинённые Адонаю. По мнению комментаторов Талмуда, Бегемот — чудо суши, Левиафан — чудо моря, а зиз садай — чудо воздуха, ведь это огромная птица.

Бегемот, Левиафан и зиз саддай в улмской еврейской Библии Bibliotheca Ambrosiana 1236–1238 гг.

Бегемот, Левиафан и зиз саддай в улмской еврейской Библии Bibliotheca Ambrosiana 1236–1238 гг.

Что касается Левиафана, то уже говорилось, что он происходит из древневосточных мифов о сотворении мира, хорошо известных евреям в Вавилонском плену и вплетённых ими в собственную мифологию. Во времена Второго Храма строгие священнические редакторы устранили эти мифы из официального текста Торы, составленного ими, но следов их осталось достаточно в поэтических и анекдотических книгах, таких как Псалмы или Книга Иова.

Основная черта мифа о сотворении мира заключается в том, что богу или богам — Элилу или позднее поставленному на его место Мардуку — прежде всего нужно подчинить хаос и его мятежных владык, главным образом в водах, но также на земле и в воздухе.

Так называемый кубок ʻAin Samiya, найденный недалеко от Рамаллы (ок. 2300–2000 гг. до н. э., ныне в Израильском музее в Иерусалиме), представляет собой самое раннее известное изображение мифа о сотворении мира. Бог, победив хаос, пускает солнце на небесные воды на лодке. Ниже показаны похожие сцены выпуска солнца на призмe Лидар-Хёйюк (ок. 1800 г. до н. э.), которые демонстрируют, что этот миф был широко известен на Древнем Востоке. Об этом подробно сообщает Smithsonian magazine в своём свежем номере от 13 ноября 2025 года.

Так называемый кубок ʻAin Samiya, найденный недалеко от Рамаллы (ок. 2300–2000 гг. до н. э., ныне в Израильском музее в Иерусалиме), представляет собой самое раннее известное изображение мифа о сотворении мира. Бог, победив хаос, пускает солнце на небесные воды на лодке. Ниже показаны похожие сцены выпуска солнца на призмe Лидар-Хёйюк (ок. 1800 г. до н. э.), которые демонстрируют, что этот миф был широко известен на Древнем Востоке. Об этом подробно сообщает Smithsonian magazine в своём свежем номере от 13 ноября 2025 года.

В водах — Тиамат-Левиафан, на земле — божественный бык, с которым должен сразиться Гильгамеш, а в воздухе? Там Анзу (в оригинале шумер/аккад — Имдугуд), гигантская птица с львиным лицом, обитающая в горах, которая по древнейшему известному аккадскому мифу похищает табличку судеб Энлиля — источник власти над судьбами всех живых существ — и которую сын Энлиля, Нинурта, должен победить, чтобы вернуть. С Анзу тоже сталкивается мир хаоса, восстающий против нового мирового порядка, и богам предстоит его одолеть.

Подробно об этом пишет Нини Вазана из Еврейского университета в Иерусалиме в статье «Anzu and Ziz: Great Mythical Birds in Ancient Near Eastern, Biblical, and Rabbinic Traditions», опубликованной в Journal of the Ancient Near Eastern Society, № 31 (2009).

Анзу/Имдугуд на благодарственной табличке правителя Лагаша Энтемены, 2400 г. до н.э., Лувр

Анзу/Имдугуд на благодарственной табличке правителя Лагаша Энтемены, 2400 г. до н.э., Лувр

Анзу/Имдугуд с двумя горными козлами на печати 2154–2100 гг. до н.э., Morgan Library & Museum

Анзу/Имдугуд с двумя горными козлами на печати 2154–2100 гг. до н.э., Morgan Library & Museum

Анзу/Имдугуд с двумя оленями на медном фризе около 2500 г. до н.э. из бывшего храма Нинхурсаг, Британский музей

Анзу/Имдугуд с двумя оленями на медном фризе около 2500 г. до н.э. из бывшего храма Нинхурсаг, Британский музей

Анзу/Имдугуд на благодарственном рельефе царя Ура-Нанше из Лагаша, 2550–2500 гг. до н.э., Лувр

Анзу/Имдугуд на благодарственном рельефе царя Ура-Нанше из Лагаша, 2550–2500 гг. до н.э., Лувр

Анзу/Имдугуд, нападающий на быка (возможно, символ убывающей луны), Tell-el-Obed, 2600–2500 гг. до н.э., Penn Museum, Филадельфия

Анзу/Имдугуд, нападающий на быка (возможно, символ убывающей луны), Tell-el-Obed, 2600–2500 гг. до н.э., Penn Museum, Филадельфия

Анзу/Имдугуд. Подвеска из лазурита и золота из так называемого «ури-золота» в бывшем королевском дворце Мари (предположительный подарок царя Ура правителю Мари), около 2500 г. до н.э., Дамаск, Сирийский национальный музей

Анзу/Имдугуд. Подвеска из лазурита и золота из так называемого «ури-золота» в бывшем королевском дворце Мари (предположительный подарок царя Ура правителю Мари), около 2500 г. до н.э., Дамаск, Сирийский национальный музей

Анзу/Имдугуд из клада Tell Asmari, бывший город Эшнунна, Багдад, Музей Ирака

Анзу/Имдугуд из клада Tell Asmari, бывший город Эшнунна, Багдад, Музей Ирака

Анзу/Имдугуд на булава, подаренной царю Месилиму богом Нингурсу, Лагаш, 2600–2500 гг. до н.э., Британский музей

Анзу/Имдугуд на булава, подаренной царю Месилиму богом Нингурсу, Лагаш, 2600–2500 гг. до н.э., Британский музей

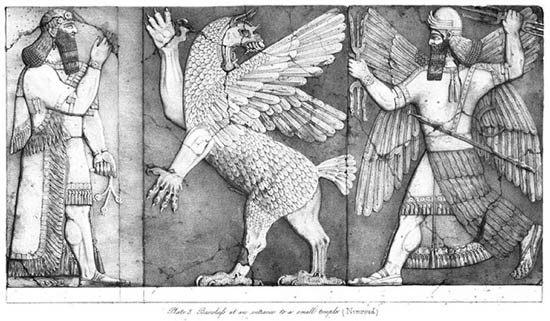

Борьба Нинурты с Анзу на входном рельефе храма ассирийского города Нимруд, ныне Британский музей. Гравюра Людвига Грюнера из книги Остена Генри Лейарда Monuments of Nineveh, 1853 г. Подробное описание рельефа доступно здесь.

Борьба Нинурты с Анзу на входном рельефе храма ассирийского города Нимруд, ныне Британский музей. Гравюра Людвига Грюнера из книги Остена Генри Лейарда Monuments of Nineveh, 1853 г. Подробное описание рельефа доступно здесь.

Нинурта атакует Анзу. Новоассирийская печать из Нимруда, VIII–VII вв. до н.э., The Walters Art Museum

Нинурта атакует Анзу. Новоассирийская печать из Нимруда, VIII–VII вв. до н.э., The Walters Art Museum

Так называемая печать Адда, около 2300 г. до н.э.: Анзу/Имдугуд пред судом богов, Британский музей

Так называемая печать Адда, около 2300 г. до н.э.: Анзу/Имдугуд пред судом богов, Британский музей

То, что Анзу действительно попал в Псалтирь и пытается там выжить уже три тысячи лет под именем zīz sāday, подтверждается тем, что слово sāday — hapax legomenon, встречается в Библии только здесь и имеет неясное значение — происходит от аккадского постоянного эпитета Анзу/Имдугуда, šadû, что означает «горный». Для Месопотамии горы были источником угроз, оттуда приходили враги и бури, божеством которых был Анзу.

На это указывает и второе упоминание имени. Псалом 80 описывает Израиль как роскошный виноградник, вывезенный Богом из Египта и посаженный на новой земле, который теперь разоряет враг:

יְכַרְסְמֶ֣נָּֽה חֲזִ֣יר מִיָּ֑עַר וְזִ֖יז שָׂדַ֣י יִרְעֶֽנָּה׃

Yekharsemennā ḥazīr miyyā‘ar, ve zīz sāday yir‘ennā

«Разоряет его лесной вепрь, и пожирает zīz sāday».

По анализу Нини Вазаны, эти два существа в символике того времени точно соответствовали двум врагам, которые атаковали Израиль во времена создания псалма: вепрь — Египет, а zīz sāday — гористая Ассирия.

3.

О всей этой трехтысячелетней истории наша «гусинная иллюстрация» в подписи ничего не говорит. Да и сам том, в котором она содержится, тоже молчит.

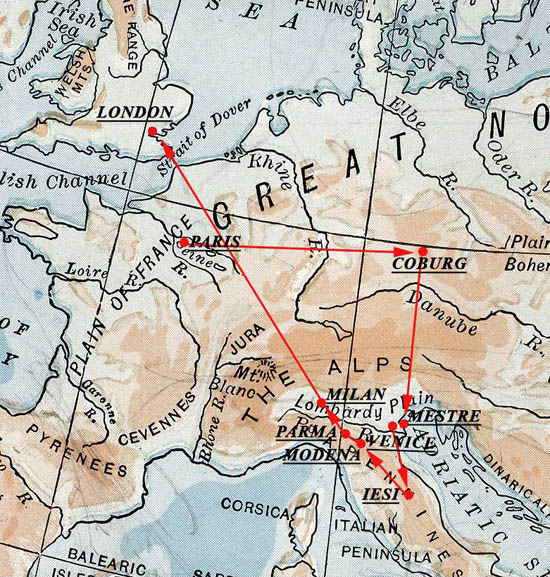

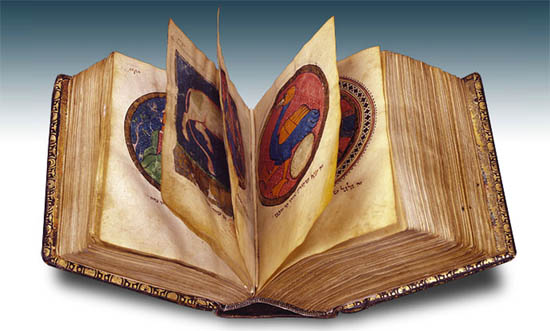

Изображение — это одна из миниатюр средневекового кодекса, известного как North French Hebrew Miscellany. Том был собран между 1277 и 1298 годами на севере Франции. Затем он проделал сложный путь через Германию, Венецию, Падую и Милан, и в 1839 году оказался в Британской библиотеке (Add MS 11639).

Огромный том из 746 пергаментных фолио (1492 страницы) содержит не только Тору, но и литургические тексты, Аггаду, самое раннее известное еврейское издание Книги Товита, юридические тексты и стихи Моше ибн Эзры. Все это переписал один писец, Бенджамин, но 49 миниатюр создали несколько художников. Ранее изображения были доступны на сайте Британской библиотеки, но к настоящему времени исчезли. Facsimile Editions, специализирующееся на факсимиле еврейских рукописей, выпустило этот том, и на их сайте теперь можно увидеть все иллюстрации.

Миниатюры, изображающие в основном библейские сцены, не связаны напрямую с текстом и сами по себе представляют своего рода «мисселанею внутри мисселании». Их образцы были заимствованы из готической парижской миниатюрной живописи того времени; же птица бар йохани позаимствована из христианских бестиариев.

Изображение бар йохания соседствует с изображением суда Соломона. Между ними сложно найти прямые связи. Но если перевернуть страницу, на следующих двух листах встречаются наши старые знакомые: Бегемот и Левиафан!

fol. 518b-519a. זה שור הבר ze shor ha-bar «это – дикий бык» = Бегемот, и זה לויתן ze livyātan «это – Левиафан»

fol. 518b-519a. זה שור הבר ze shor ha-bar «это – дикий бык» = Бегемот, и זה לויתן ze livyātan «это – Левиафан»

В V веке, после возвращения из Вавилонского плена, Ездра и Неемия, формируя окончательный текст Торы, могли вычистить из него вавилонские и ханаанские мифы о сотворении мира, где создание изображалось как борьба богов с силами хаоса, и сознательно заменить их монотеистической историей, в которой один единственный Бог создает мир своим словом, без всякого сопротивления. Но побежденные фигуры мифов нашли приют в поэтических произведениях, Псалмах и Книге Иова, а также в раввинской традиции, их интерпретирующей — и там они продолжают жить уже три тысячи лет.

Add comment