Den jüdischen Epilog zu meinem Martinstag-Post über den heiligen Martin und seine Gänse mit diesem Bildchen einzuleiten, schien damals eine glänzende Idee: Die Darstellung wirkte irgendwie gansartig, die Beschriftung eindeutig jüdisch – perfekte Kombination also, um die kuriose Geschichte der Wiener Juden zu illustrieren, die am Martinstag bratfertige Gänse lieferten.

Aber… was genau ist eigentlich dieser Vogel mit dem gigantischen Ei?

Die Bildunterschrift verrät nur: זה עוף שקורין אותו בר יוכני zeh ʿof she-qorin oto bar yokhani, also: „Das ist der Vogel, den man bar yokhani nennt.“

Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, welchen Vogel man bar yokhani nennt.

1.

Der Name taucht im Babylonischen Talmud auf. Im Traktat Bekhorot 57b wird er unter den unterhaltsamen Erzählungen über wundersame Tiere und Pflanzen erwähnt:

„Einmal fiel das Ei des sogenannten bar yokhani (›Sohn des Nestes‹) herunter – und sein Inhalt überflutete sechzig Städte und riss dreihundert Zedernbäume aus.“

Dieser gigantische Vogel erscheint auch in Bava Batra 73b, in den Geschichten von Rabbah bar bar Hana, dessen wundersame Reiseabenteuer später sogar in die Sindbad-Erzählungen einflossen:

„Einmal sahen wir auf einer Seereise einen Vogel, der mit den Knöcheln im Wasser stand, aber dessen Kopf in den Himmel ragte. Wir dachten: Das Wasser muss hier seicht sein! – und wollten aussteigen, um uns die Beine zu vertreten. Da ertönte eine himmlische Stimme: Steigt hier nicht ins Wasser! Vor sieben Jahren ist einem Zimmermann die Axt hineingefallen – und sie hat den Grund noch immer nicht erreicht. […] Rav Ashi sagte: Das ist der ziz sadai, von dem geschrieben steht: ›Ich kenne alle Vögel der Berge, und der ziz sadai gehört mir.‹ (Ps 50,11)“

Dass ein solch überdimensionaler Vogel existiert, wäre schon Wunder genug – aber zwei davon? Das wäre dann doch des Wunders zu viel. Und so identifizierten spätere talmudische Kommentatoren die beiden schließlich miteinander: stillschweigend etwa der mittelalterliche Yalkut Shimoni, und ausdrücklich – wohl als Erster – der Gelehrte Maharsha (1555–1631) aus Polen in seinem Kommentar zu Bekhorot 57b.

2.

Also wissen wir inzwischen: Der bar yokhani ist identisch mit dem ziz sadai. Aber was genau ist dieser ziz sadai?

Hier stehen wir schon etwas besser da, denn der ziz sadai wird in zwei Psalmen erwähnt – allerdings sonst seither nirgends. Nur der Kontext des 50. Psalms (Verse 10–11) gibt einen Hinweis darauf, woról is lehet szó:

כִּי־לִ֥י כָל־חַיְתֹו־יָ֑עַר בְּ֝הֵמֹ֗ות בְּהַרְרֵי־אָֽלֶף׃

יָ֭דַעְתִּי כָּל־ע֣וֹף הָרִ֑ים וְזִ֥יז שָׂ֝דַ֗י עִמָּדִֽי׃

Ki-lī kol-ḥaytō-yā‘ar, behēmōt beharᵉrê-’ālef.

Yāda‘tī kol-‘ōf hārīm, ve zīz sāday ‘immādī.

Die Schwierigkeit liegt genau darin, dass schon diese beiden Verse auf ganz unterschiedliche Weise übersetzt werden – je nachdem, wie man die beiden darin vorkommenden Wesen, behēmōt und zīz sāday, versteht.

for every animal of the forest is mine, and the cattle on a thousand hills.

I know every bird in the mountains, and the insects in the fields are mine.

(New International Version)

Denn alle Tiere in Wald und Flur gehören mir ohnehin, auch das Vieh auf tausenden von Hügeln[a].

Ich kenne jeden Vogel in den Bergen, ´alles`, was sich in Feld und Wiese regt, ist mir vertraut.

(Neue Genfer Übersetzung)

Die wörtliche Übersetzung, die alles so belässt, was keine eindeutige Bedeutung hat, würde jedoch so lauten:

Denn mein ist alles Wild des Waldes, der behēmōt auf den tausend Bergen.

Ich kenne alle Vögel des Himmels, und der zīz sāday gehört mir.

Die Übersetzung von zīz sāday als „Feldinsekt“ oder „was auf dem Feld umherkriecht“ geht auf den hochangesehenen mittelalterlichen Kommentator Raschi (11. Jh.) zurück, der ziz vom Verb zuz („sich hastig bewegen, wimmeln“) ableitete. Die frühen Kommentatoren des Babylonischen Talmud hingegen – die dem ursprünglichen mythologischen Kontext noch näher standen – verstanden darunter einen Vogel, und zwar einen riesigen. Sie erkannten nämlich, dass die beiden nebeneinander stehenden hapax legomena sich gegenseitig erklären: Beide bezeichnen mythische Wesen, und Adonaj unterstreicht hier seine Größe damit, dass er über beide Herr ist. So wie er auch ein drittes Wesen, den Leviathan, im Buch Hiob (40,25–32) als Beweis seiner Macht anführt, wie schon zuvor geschehen:

„Kannst du den Leviathan mit einem Haken fangen, schließt er mit dir einen Bund, dass er dein Diener sei für alle Zeit?“

Die drei Wesen – Behemot, Leviathan und zīz sāday – gehören also zusammen: drei gigantische, übermenschliche Urgeschöpfe, die in ihren jeweiligen Sphären herrschen. Nach talmudischer Auslegung ist Behemot das Ungeheuer des Landes, Leviathan das des Meeres, und der zīz sāday das der Luft – ein gewaltiger Himmelsvogel.

Behemoth, Leviathan und der Ziz Sāday in der hebräischen Ulmer Bibel der Bibliotheca Ambrosiana (1236–1238)

Behemoth, Leviathan und der Ziz Sāday in der hebräischen Ulmer Bibel der Bibliotheca Ambrosiana (1236–1238)

Über den Leviathan haben wir bereits erklärt, dass er aus den altorientalischen Schöpfungserzählungen stammt, die den Juden im babylonischen Exil wohlbekannt waren und die sie in ihre eigene Mythologie einwebten. In der Zeit des Zweiten Tempels strichen die strengen priesterlichen Redaktoren diese Mythen aus dem von ihnen zusammengestellten offiziellen Text der Tora, doch genügend Spuren blieben in poetischen oder anekdotischen Büchern wie den Psalmen oder dem Buch Hiob erhalten.

Das Grundprinzip dieser Schöpfungsgeschichte besteht darin, dass der Gott oder die Götter – Elil oder später an seiner Stelle Marduk – zunächst das Chaos und seine gegen sie rebellierenden Fürsten bezwingen müssen, vor allem in den Wassern, aber auch auf der Erde und in der Luft.

Der sogenannte ʻAin Samiya Becher, gefunden in der Nähe von Ramallah (ca. 2300–2000 v. Chr., heute im Israel Museum in Jerusalem), zeigt die älteste bekannte Darstellung der Schöpfungsgeschichte. Gott besiegt das Chaos und setzt die Sonne in einem Boot auf die himmlischen Gewässer. Darunter illustrieren die sogenannten Lidar-Höyük-Prismen (ca. 1800 v. Chr.) ähnliche Szenen des Sonnenaufgangs, was zeigt, dass der Mythos im Alten Orient weit verbreitet war. Detailliert berichtet darüber die neueste Ausgabe des Smithsonian Magazine vom 13. November 2025.

Der sogenannte ʻAin Samiya Becher, gefunden in der Nähe von Ramallah (ca. 2300–2000 v. Chr., heute im Israel Museum in Jerusalem), zeigt die älteste bekannte Darstellung der Schöpfungsgeschichte. Gott besiegt das Chaos und setzt die Sonne in einem Boot auf die himmlischen Gewässer. Darunter illustrieren die sogenannten Lidar-Höyük-Prismen (ca. 1800 v. Chr.) ähnliche Szenen des Sonnenaufgangs, was zeigt, dass der Mythos im Alten Orient weit verbreitet war. Detailliert berichtet darüber die neueste Ausgabe des Smithsonian Magazine vom 13. November 2025.

Im Wasser wütet Tiamat-Leviathan, auf der Erde der göttliche Stier – gegen den auch Gilgamesch antreten muss – und in der Luft? Dort regiert Anzu (im ursprünglichen Sumerisch/Akkadisch Imdugud), der riesige, löwenköpfige Vogel der Berge, der laut dem ältesten überlieferten akkadischen Mythos Enlils Schicksalstafeln stiehlt – die dem Besitzer Macht über das Schicksal aller Lebewesen verleihen –, und Enlils Sohn Ninurta muss ihn besiegen und die Tafeln zurückerobern. Auch hier rebelliert die Welt des Chaos gegen die neue Weltordnung, und die Götter müssen sie zähmen.

All dies beschreibt Nini Wazana von der Hebrew University of Jerusalem ausführlich in „Anzu and Ziz: Great Mythical Birds in Ancient Near Eastern, Biblical, and Rabbinic Traditions“ erschienen im Journal of the Ancient Near Eastern Society 31 (2009).

Anzu/Imdugud auf der Weihaltafel von König Entemena von Lagash, ca. 2400 v. Chr., Louvre

Anzu/Imdugud auf der Weihaltafel von König Entemena von Lagash, ca. 2400 v. Chr., Louvre

Anzu/Imdugud mit zwei Steinböcken auf einem Siegel von 2154–2100 v. Chr., Morgan Library & Museum

Anzu/Imdugud mit zwei Steinböcken auf einem Siegel von 2154–2100 v. Chr., Morgan Library & Museum

Anzu/Imdugud mit zwei Hirschen auf einem Kupferfries aus Tell-el-Obed, ca. 2500 v. Chr., ehemaliger Tempel der Ninhursag, British Museum

Anzu/Imdugud mit zwei Hirschen auf einem Kupferfries aus Tell-el-Obed, ca. 2500 v. Chr., ehemaliger Tempel der Ninhursag, British Museum

Anzu/Imdugud auf dem Weihrelief von König Ur-Nanshe von Lagash aus der antiken Stadt Girsu, 2550–2500 v. Chr., Louvre

Anzu/Imdugud auf dem Weihrelief von König Ur-Nanshe von Lagash aus der antiken Stadt Girsu, 2550–2500 v. Chr., Louvre

Anzu/Imdugud greift einen Stier an (möglicherweise symbolisch für den abnehmenden Mond) aus Tell-el-Obed, 2600–2500 v. Chr., Penn Museum, Philadelphia

Anzu/Imdugud greift einen Stier an (möglicherweise symbolisch für den abnehmenden Mond) aus Tell-el-Obed, 2600–2500 v. Chr., Penn Museum, Philadelphia

Anzu/Imdugud, Lapis-Lazuli- und Goldanhänger aus dem sogenannten „Ur-Schatzfund“ im ehemaligen Königspalast von Mari (vermutliches Geschenk des Königs von Ur an den Herrscher von Mari), ca. 2500 v. Chr., Damaskus, Syrisches Nationalmuseum

Anzu/Imdugud, Lapis-Lazuli- und Goldanhänger aus dem sogenannten „Ur-Schatzfund“ im ehemaligen Königspalast von Mari (vermutliches Geschenk des Königs von Ur an den Herrscher von Mari), ca. 2500 v. Chr., Damaskus, Syrisches Nationalmuseum

Anzu/Imdugud aus dem Tell Asmari-Schatzfund der antiken Stadt Eshunna, Bagdad, Iraq Museum

Anzu/Imdugud aus dem Tell Asmari-Schatzfund der antiken Stadt Eshunna, Bagdad, Iraq Museum

Anzu/Imdugud auf dem Streitkolben von König Mesilim von Kish, dargebracht dem Gott Ningursu, antike Stadt Girsu, 2600–2500 v. Chr., British Museum

Anzu/Imdugud auf dem Streitkolben von König Mesilim von Kish, dargebracht dem Gott Ningursu, antike Stadt Girsu, 2600–2500 v. Chr., British Museum

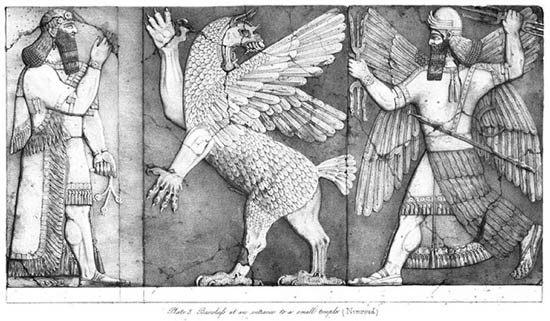

Kampf zwischen Ninurta und Anzu auf dem Eingangsrelief des assyrischen Tempels von Nimrud, heute British Museum. Radierung von Ludwig Gruner nach Austen Henry Layard, Monuments of Nineveh, 1853. Eine detaillierte Beschreibung des Reliefs ist hier verfügbar.

Kampf zwischen Ninurta und Anzu auf dem Eingangsrelief des assyrischen Tempels von Nimrud, heute British Museum. Radierung von Ludwig Gruner nach Austen Henry Layard, Monuments of Nineveh, 1853. Eine detaillierte Beschreibung des Reliefs ist hier verfügbar.

Ninurta greift Anzu an, neuassyrisches Siegel aus Nimrud, 8.–7. Jh. v. Chr., The Walters Art Museum

Ninurta greift Anzu an, neuassyrisches Siegel aus Nimrud, 8.–7. Jh. v. Chr., The Walters Art Museum

Das sogenannte Adda-Siegel, ca. 2300 v. Chr.: Anzu/Imdugud vor dem Gericht der Götter, British Museum

Das sogenannte Adda-Siegel, ca. 2300 v. Chr.: Anzu/Imdugud vor dem Gericht der Götter, British Museum

Dass Anzu tatsächlich in den Psalmen überlebt und dort seit über dreitausend Jahren unter dem Namen zīz sāday weiterexistiert, zeigt auch, dass das Wort sāday – ein Hapax Legomenon, das nur hier in der Bibel vorkommt und dessen Bedeutung unklar ist – auf Anzu/Imduguds ursprüngliches akkadisches Epitheton šadû zurückgeht, was „bergig“ bedeutet. Für Mesopotamien waren die Berge das bedrohliche Unbekannte, von dort kamen die Angreifer und Stürme, deren Gott Anzu war.

Darauf deutet auch die zweite Erwähnung des Namens hin. Psalm 80 beschreibt Israel als prächtige Rebstöcke, die von Gott aus Ägypten herausgeführt und auf neuem Land gepflanzt wurden – doch nun wird es von Feinden verwüstet:

יְכַרְסְמֶ֣נָּֽה חֲזִ֣יר מִיָּ֑עַר וְזִ֖יז שָׂדַ֣י יִרְעֶֽנָּה׃

Yekharsemennā ḥazīr miyyā‘ar, ve zīz sāday yir‘ennā

„Vom Wildschwein des Waldes und vom zīz sāday wird es verwüstet.“

Nach der Analyse von Nini Wazana entsprechen diese beiden Wesen in der zeitgenössischen Symbolik genau den zwei Feinden, die Israel zur Entstehungszeit des Psalms bedrohten: der Wildschwein das Königreich Ägypten, und der zīz sāday das gebirgige Assyrien.

3.

Von dieser dreitausendjährigen Geschichte erzählt jedoch die Bildunterschrift unserer „Gänse-Illustration“ kein Wort. Ebenso wenig das Buch, in dem sie enthalten ist.

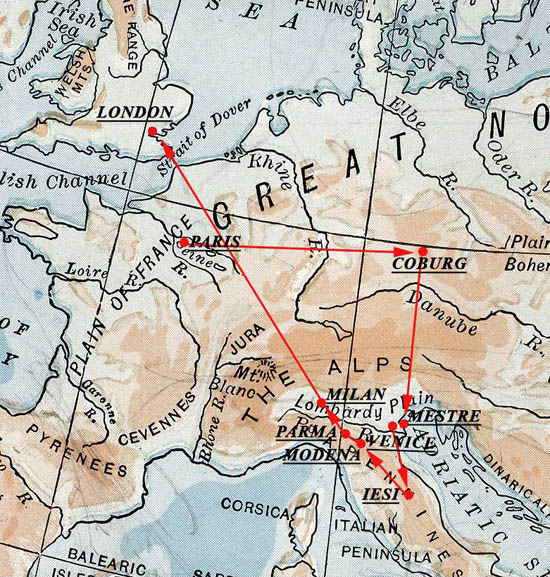

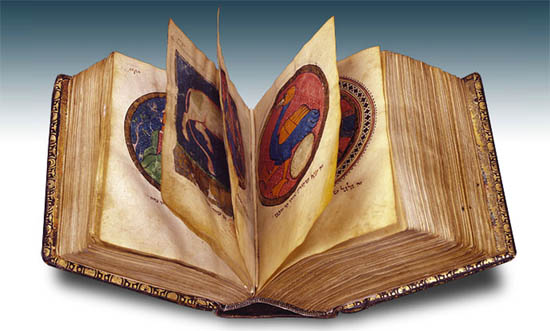

Das Bild stammt aus einem mittelalterlichen Kodex, der als North French Hebrew Miscellany bekannt ist. Der Band wurde zwischen 1277 und 1298 in Nordfrankreich zusammengestellt und gelangte auf abenteuerlichen Wegen über Deutschland, Venedig, Padua und Mailand schließlich 1839 in die British Library (Add MS 11639).

Der gewaltige Band aus 746 Pergament-Folios (1492 Seiten) enthält neben der Tora liturgische Texte, die Haggada, die älteste bekannte hebräische Version des Buches Tobias, Rechtsliteratur und Gedichte von Moses ibn Ezra. Kopiert wurde er von nur einem Schreiber, Benjamin, doch seine 49 Miniaturen stammen von mehreren Künstlern. Die Bilder waren früher auf der Website der British Library zu sehen, sind dort inzwischen jedoch verschwunden. Die auf hebräische Handschriften spezialisierten Facsimile Editions haben den Band aber nachgedruckt, und auf ihrer Website sind alle Illustrationen verfügbar.

Die überwiegend biblischen Szenen sind inhaltlich nicht mit dem Text verbunden, sie bilden quasi ein „Miscellaneum innerhalb des Miscellaneums“. Ihre Vorlagen lieferten die zeitgenössische Pariser gotische Buchmalerei; das bar yokhani-Motiv stammte aus mittelalterlichen christlichen Bestiarien.

Das Bild des bar yokhani steht einem Bild von Salomos Urteil gegenüber. Dazwischen lassen sich kaum Zusammenhänge erkennen. Blättert man jedoch eine Seite weiter, begegnen uns auf den nächsten beiden Seiten bereits alte Bekannte: Behemot und Leviathan!

fol. 518b-519a. זה שור הבר das ist der shor ha-bar „das ist der wilde Ochse“ = Behemot, és זה לויתן ze livyātan „dies ist der Leviathan“

fol. 518b-519a. זה שור הבר das ist der shor ha-bar „das ist der wilde Ochse“ = Behemot, és זה לויתן ze livyātan „dies ist der Leviathan“

Esdras und Nehemia könnten im 5. Jahrhundert, nach ihrer Rückkehr aus dem babylonischen Exil und der endgültigen Redaktion der Tora, die babylonischen und kanaanitischen Schöpfungsmythen aus der Tora entfernt haben. Diese hatten die Schöpfung als Kampf der Götter gegen die Kräfte des Chaos dargestellt und wurden bewusst durch eine monotheistische Erzählung ersetzt, in der der eine Gott die Welt mit einem einzigen Wort und ohne Widerstand erschafft. Die besiegten Figuren der Mythen fanden jedoch Zuflucht in poetischen Werken, in den Psalmen und im Buch Hiob und leben dort in der rabbinischen Tradition weiter – nun schon seit dreitausend Jahren.

Add comment