![]() Das Gespenst des Kommunismus zieht durch Tirana – in Gestalt heimatloser Statuen, die ihren Platz verloren haben.

Das Gespenst des Kommunismus zieht durch Tirana – in Gestalt heimatloser Statuen, die ihren Platz verloren haben.

Vor dem Zusammenbruch des Sozialismus standen die monumentalen Bronzestatuen von Stalin und Lenin auf zwei der wichtigsten Plätze der Stadt. Stalins Statue erhob sich auf dem Hauptplatz, auf jenem Sockel, auf dem heute Skanderbeg thront. (Ich habe schon darüber geschrieben, welche unverzichtbare Rolle die Sockel der alten Regime als ready-made-Fundamente für die neuen Machtsymbole spielten.) Lenins Statue stand etwas weiter südlich, am Boulevard Dëshmorët e Kombit – der „Märtyrer des Volkes“.

Vor dem Zusammenbruch des Sozialismus standen die monumentalen Bronzestatuen von Stalin und Lenin auf zwei der wichtigsten Plätze der Stadt. Stalins Statue erhob sich auf dem Hauptplatz, auf jenem Sockel, auf dem heute Skanderbeg thront. (Ich habe schon darüber geschrieben, welche unverzichtbare Rolle die Sockel der alten Regime als ready-made-Fundamente für die neuen Machtsymbole spielten.) Lenins Statue stand etwas weiter südlich, am Boulevard Dëshmorët e Kombit – der „Märtyrer des Volkes“.

Mit dem Regimewechsel 1991 wurden diese Symbole von Demonstranten vom Sockel gerissen. Doch im Gegensatz zu Budapest 1956 hatte niemand die Weitsicht, sie zu zerschlagen. So fanden die buchstäblich gefallenen Führer Zuflucht  im Hinterhof der Kunstakademie, im Schatten des ehemaligen Königspalastes, direkt gegenüber der Pyramide, die als Mausoleum für Enver Hoxha erbaut worden war. Dort überdauerten sie die wechselvollen Jahrzehnte der albanischen Demokratie – in der Hoffnung, dass das Volk eines Tages wieder zum Personenkult zurückkehren würde. Unsichtbar für die breite Öffentlichkeit, aber zugänglich für jene, die Bescheid wussten, konnte man sie dort frei fotografieren.

im Hinterhof der Kunstakademie, im Schatten des ehemaligen Königspalastes, direkt gegenüber der Pyramide, die als Mausoleum für Enver Hoxha erbaut worden war. Dort überdauerten sie die wechselvollen Jahrzehnte der albanischen Demokratie – in der Hoffnung, dass das Volk eines Tages wieder zum Personenkult zurückkehren würde. Unsichtbar für die breite Öffentlichkeit, aber zugänglich für jene, die Bescheid wussten, konnte man sie dort frei fotografieren.

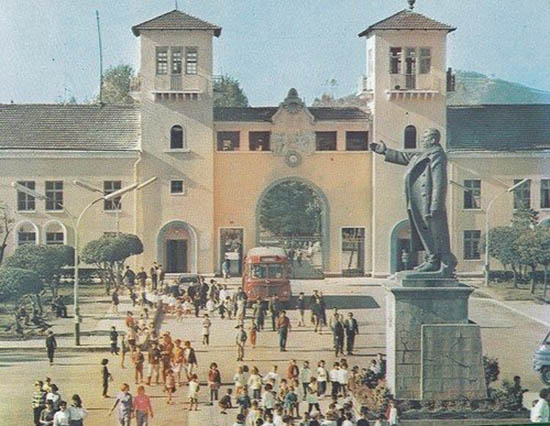

Eine weitere große Stalin-Statue, auf der rechten Seite des Fotos erkennbar, befand sich nicht im Stadtzentrum, sondern vor dem Rathaus des südwestlich gelegenen Stadtteils Kombinat, der Heimat der großen Textilfabriken:

Doch im Windschatten von Corona veränderte sich vieles, auch in Tirana. Fünf Jahre später wollte ich den Hof erneut aufsuchen – und fand ein Bild wie Boka in den Jungen von der Paulstraße: Auf dem Areal erhob sich das Betonskelett eines Neubaus, die Statuen waren verschwunden. Ich fragte den Polizisten gegenüber, wohin sie gebracht worden seien. Doch beim Klang der Namen verhärtete sich sein Gesicht, und er erklärte mir auf Englisch, dass er kein Englisch könne.

Neben dem Betonbunker für die Opfer des Kommunismus erklärte ein selbsternannter Fremdenführer italienischen Touristen die Szenerie. Auf meine Nachfrage wies er routiniert den Weg zur Villa von Mehmet Shehu.

Mehmet Shehu, der Sohn eines Mullahs und später glühender Revolutionär, Spanienkämpfer und fanatischer Stalinist, hatte sich nach 1944 als kompromissloser Oberbefehlshaber der Volksarmee das Vertrauen von Enver Hoxha erarbeitet. Nach der Säuberung von Innenminister Koçi Xoxe erhielt er dessen Posten. Sein Leben lang war Shehu die Nummer zwei hinter Hoxha, stets auf harter Linie. Als Chruschtschow ihn einmal in Moskau fragte, welches Verbrechen er Stalin am meisten vorwerfe, antwortete Shehu unverblümt: „Dass er Sie nicht rechtzeitig beseitigt hat.“ Er war es auch, der die „Bruderschaft“ der beiden letzten Bastionen des Stalinismus, China und Albanien, schmiedete – ein Bündnis, das bis zum Untergang des Systems hielt.

Doch Shehu selbst erlebte diesen Untergang nicht mehr. Am 17. Dezember 1981 fand man ihn tot in seiner Villa, mit einer Kugel im Brustkorb. Offiziell hieß es: Selbstmord. Kurz darauf wurden sein Bruder, seine Frau, sein Sohn und seine zwei Töchter verhaftet – sie starben in den Gefängnissen der 1980er Jahre. Nur sein jüngerer Sohn Bashkim überlebte. Nach dem Ende des Sozialismus bemühte er sich um Rehabilitierung und erklärte öffentlich, sein Vater sei Opfer eines politischen Mordes geworden. Und wie es in Mythen oft der Fall ist, spielte auch hier eine Frau eine Rolle: Shehus Bruder hatte sich in eine Frau verliebt, deren Familie nicht systemkonform war – einige Verwandte lebten in den USA, andere in albanischen Gefängnissen. Der Chef der gefürchteten Sigurimi versuchte, Shehu zu überreden, auf seinen Bruder einzuwirken. Shehu soll nur geantwortet haben: „Er ist jung. Lasst ihn lieben.“

Bashkims Version wird dadurch gestützt, dass sein Vater nach dessen Tod nicht nur mitsamt Familie verschwand, sondern plötzlich auch als „geschickter Spion“ für Jugoslawien, die USA und Russland galt. Enver Hoxha schrieb das unverhohlen in seinem Buch Die Titoisten (1982), wo er Shehus „Verrat“ über mehrere Kapitel ausschmückte.

Über Shehus Sturz und Tod erschien Jahre später ein weit lesbarer Roman von Ismail Kadare: Der Nachfolger (Pasardhësi), von vielen als sein größtes Werk betrachtet.

Und so fanden Stalin und Lenin schließlich in Shehus Garten ihre letzte Heimat – am besten Platz, bei ihrem letzten treuen Gefolgsmann. Am Beginn der Zufahrt verbietet ein Schild das Betreten, ein bewaffneter Wachmann bekräftigt das Verbot mit eindeutigen Gesten. Man sagt, die Villa diene heute der Regierung für Protokollveranstaltungen. Jedenfalls sahen wir einen schwarzen gepanzerten Wagen herausrollen, den der Wachmann stramm salutierte. Vielleicht residiert dort noch immer der Geheimdienst? Es würde zum Geist der Statuen passen.

Und so fanden Stalin und Lenin schließlich in Shehus Garten ihre letzte Heimat – am besten Platz, bei ihrem letzten treuen Gefolgsmann. Am Beginn der Zufahrt verbietet ein Schild das Betreten, ein bewaffneter Wachmann bekräftigt das Verbot mit eindeutigen Gesten. Man sagt, die Villa diene heute der Regierung für Protokollveranstaltungen. Jedenfalls sahen wir einen schwarzen gepanzerten Wagen herausrollen, den der Wachmann stramm salutierte. Vielleicht residiert dort noch immer der Geheimdienst? Es würde zum Geist der Statuen passen.

Auch wenn man nicht bis zum Tor gelangt, kann man vom angrenzenden Park aus die Villa und die Statuen fotografieren. Zwischen den Bäumen ist Lenins Kopf deutlich erkennbar, gleich hinter dem Tor erhebt sich Stalin – davor der berüchtigte schwarze Wagen der Sigurimi, ein sowjetischer UAZ, heute ein Oldtimer. Holen sie so die Veteranen-Kommunisten ab, um sie gleich in die richtige Stimmung zu versetzen?

Immerhin hat das Regime dazugelernt: Zur Legitimation ihrer Aufstellung griff es auf ein Argument der Opposition zurück. Demnach stünden die Statuen hier als künstlerische Installation. Ein seltsames Argument in einer Zeit, in der Interaktivität zum Kern der Kunstdefinition gehört – wo nicht nur die Hand des Künstlers, sondern auch das Auge des Betrachters das Werk vollendet. Hier jedoch, versteckt im Garten der Villa und von Sicherheitskräften vor Blicken geschützt, erfüllen sie eher die mittelalterliche Definition: Es genügt, dass Gott sie sieht.

Ob ich jenes schöne neue Welt-Szenario erleben möchte, das sich schon deutlich abzeichnet – in dem diese Installation wieder ganz öffentlich präsentiert wird –, weiß ich nicht.

Add comment