![]() Lo spettro del comunismo si aggira per Tirana sotto forma di statue spaesate, che non trovano più la loro collocazione.

Lo spettro del comunismo si aggira per Tirana sotto forma di statue spaesate, che non trovano più la loro collocazione.

Prima del crollo del socialismo, le monumentali statue di bronzo di Stalin e Lenin dominavano due delle piazze principali della capitale. Quella di Stalin sorgeva nella piazza centrale, sul basamento dove oggi campeggia l’eroico Skanderbeg. (Ho già scritto, con il titolo «Ma la pietra rimane», dell’importanza che i basamenti dei monumenti del vecchio regime ebbero come fondamenta “ready-made” per le statue del nuovo potere). Quella di Lenin, invece, si trovava poco più a sud, sul viale Dëshmorët e Kombit, “dei Martiri del Popolo”.

Prima del crollo del socialismo, le monumentali statue di bronzo di Stalin e Lenin dominavano due delle piazze principali della capitale. Quella di Stalin sorgeva nella piazza centrale, sul basamento dove oggi campeggia l’eroico Skanderbeg. (Ho già scritto, con il titolo «Ma la pietra rimane», dell’importanza che i basamenti dei monumenti del vecchio regime ebbero come fondamenta “ready-made” per le statue del nuovo potere). Quella di Lenin, invece, si trovava poco più a sud, sul viale Dëshmorët e Kombit, “dei Martiri del Popolo”.

Con la caduta del regime, i manifestanti del 1991 le rovesciarono dai piedistalli. Ma, a differenza di Budapest nel 1956, non pensarono a farle a pezzi. I leader letteralmente abbattuti trovarono così rifugio  nel cortile dell’Accademia di Belle Arti, all’ombra dell’ex palazzo reale, proprio di fronte alla piramide costruita come mausoleo di Enver Hoxha. Lì trascorsero i turbolenti decenni della democrazia albanese, quasi in attesa che il culto della personalità tornasse in auge. Non erano sotto gli occhi di tutti, ma chi sapeva della loro presenza poteva entrare e fotografarli liberamente.

nel cortile dell’Accademia di Belle Arti, all’ombra dell’ex palazzo reale, proprio di fronte alla piramide costruita come mausoleo di Enver Hoxha. Lì trascorsero i turbolenti decenni della democrazia albanese, quasi in attesa che il culto della personalità tornasse in auge. Non erano sotto gli occhi di tutti, ma chi sapeva della loro presenza poteva entrare e fotografarli liberamente.

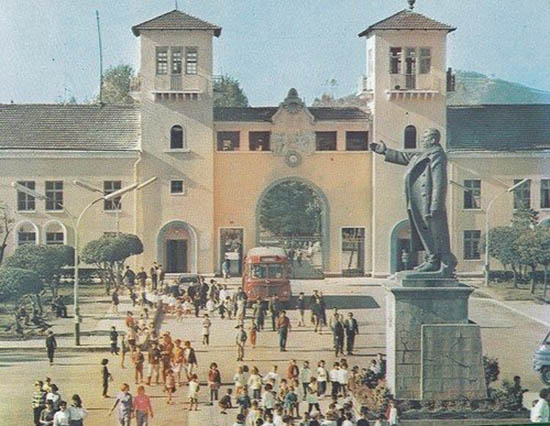

Un’altra grande statua di Stalin, immortalata sul lato destro di una fotografia, non era nel cuore cittadino ma comunque in posizione di rilievo: davanti al municipio del quartiere Kombinat, polo industriale e sede delle grandi fabbriche tessili.

Poi arrivò la pandemia, e sotto il suo silenzioso mantello molte cose cambiarono anche a Tirana. Dopo cinque anni volli rivedere il cortile, ma lo spettacolo che mi accolse fu simile a quello di Boka nei Ragazzi della via Pál: una nuova struttura in cemento svettava sul terreno, e delle statue nessuna traccia. Chiesi a un poliziotto di guardia di fronte all’ingresso; al sentire quei nomi, però, il suo volto si irrigidì e, in un inglese stentato, disse di non sapere l’inglese.

Vicino al bunker di cemento dedicato alle vittime del comunismo, una guida improvvisata spiegava ai turisti italiani. Fu lui a indicarmi, con disinvoltura, la strada per la villa di Mehmet Shehu.

Shehu, figlio di mullah trasformato in rivoluzionario ardente, volontario nella guerra civile spagnola e fervente stalinista, si guadagnò la fiducia di Hoxha come comandante dell’esercito popolare albanese, epurando senza esitazioni i ranghi. Dopo la purga del ministro degli Interni Koçi Xoxe, Hoxha gli affidò quel posto vacante. Per tutta la vita Shehu rimase il numero due, fedele e intransigente. In visita a Mosca, alla domanda di Krusciov su quale fosse il crimine più grande di Stalin, rispose senza esitazioni: «Il fatto di non avervi eliminato in tempo». Fu lui, inoltre, a stringere l’alleanza tra le ultime due roccaforti dello stalinismo: Cina e Albania.

Ma Shehu non arrivò fino alla fine del regime. Il 17 dicembre 1981 fu trovato morto nella sua villa, con un colpo di pistola al petto. La versione ufficiale parlò di suicidio. Poco dopo furono arrestati il fratello, la moglie, il figlio e le due figlie: morirono tutti in carcere negli anni Ottanta. Solo il figlio minore, Bashkim, sopravvisse. Dopo il 1991 cercò di riabilitare la memoria del padre, sostenendo che fu vittima di un assassinio politico. E lo disse apertamente in televisione. Come in ogni leggenda, dietro c’era una donna: il fratello di Shehu si era innamorato di una ragazza “scomoda”, con parenti negli Stati Uniti e altri nelle carceri albanesi. Il capo della famigerata Sigurimi chiese a Shehu di dissuadere il fratello; lui rispose soltanto: «È giovane. Lasciatelo amare».

A rafforzare la versione di Bashkim, poco dopo la sua morte, Shehu divenne improvvisamente un “abile spione” jugoslavo, americano e russo. Hoxha ne scrisse senza mezzi termini nel suo libro del 1982 I titisti, dedicando interi capitoli alla sua presunta doppiezza.

Sul crollo e la morte di Shehu, molti anni dopo, Ismail Kadare scrisse Il successore (Pasardhësi), considerato forse il suo capolavoro.

Ed è proprio nel giardino della sua villa che Stalin e Lenin hanno trovato la loro ultima dimora. All’inizio del vialetto, un cartello proibisce l’accesso, e un guardiano armato rafforza l’avvertimento con gesti inequivocabili. Dicono che oggi la villa sia usata dal governo per eventi ufficiali. In ogni caso, abbiamo visto uscire una berlina blindata nera, salutata militarmente dal guardiano. Forse lì dentro opera ancora la polizia segreta? Non stonerebbe con lo spirito delle statue.

Ed è proprio nel giardino della sua villa che Stalin e Lenin hanno trovato la loro ultima dimora. All’inizio del vialetto, un cartello proibisce l’accesso, e un guardiano armato rafforza l’avvertimento con gesti inequivocabili. Dicono che oggi la villa sia usata dal governo per eventi ufficiali. In ogni caso, abbiamo visto uscire una berlina blindata nera, salutata militarmente dal guardiano. Forse lì dentro opera ancora la polizia segreta? Non stonerebbe con lo spirito delle statue.

Anche senza avvicinarsi al cancello, dal parco accanto si possono fotografare la villa e le statue. Tra gli alberi si distingue chiaramente la testa di Lenin; subito oltre il cancello svetta Stalin, davanti all’inquietante auto nera della Sigurimi, una UAZ sovietica oggi d’epoca. Chissà se ancora la usano per andare a prendere i vecchi comunisti, per metterli subito “in atmosfera”.

Il regime, però, ha imparato qualcosa: per giustificare la presenza delle statue ha preso in prestito un argomento dall’opposizione. Le statue, dicono, sono installazioni artistiche. Un’argomentazione curiosa in un’epoca in cui l’arte è sempre più interattiva, fatta non solo dalla mano dell’artista ma anche dallo sguardo del pubblico. Qui, nascoste nel giardino della villa e tenuti lontani gli spettatori dalle forze dell’ordine, rispondono piuttosto a una definizione medievale dell’arte: basta che le veda Dio.

Non so se desidero quel mondo nuovo e bello che già si intravede, in cui questa installazione tornerà un giorno a mostrarsi alla luce del sole.

Add comment