Tbilisi è letteralmente nata in un bagno. Si racconta che quando il re Vakhtang Gorgasali, intorno al 458, cacciando lungo le rive del Mtkvari/Kura, vide un fagiano levarsi in volo dall’altra parte del fiume, liberò il suo falco. Il falco piombò sull’uccello, e insieme precipitarono a terra. Attraversato il fiume, il re scoprì che entrambi galleggiavano in una pozza di acqua bollente – già cotti. Vakhtang interpretò l’episodio come un segno del cielo, e trasferì qui la sua residenza dalla reggia di Mcheta, che lasciò invece alla Chiesa georgiana.

La storia è ancora oggi spettacolarmente ricordata dalla statua equestre del re Vakhtang Gorgasali sulla riva sinistra, sulla collina della chiesa di Metekhi, nell’atto di liberare il falco, così come dalla piccola statua del fagiano, ancora stretto dal falco nella morte, sulla sponda opposta, accanto a una piccola vasca. E, naturalmente, dai grandi bagni termali in stile persiano con cupole in mattoni che si ergono dietro la statua degli uccelli.

La leggenda, in fondo, condensa un processo molto più lungo. Bagni sulfurei di acqua calda esistevano già nel I secolo a.C. nel luogo dell’attuale città. Secondo i resoconti di viaggiatori come Marco Polo e Ibn Hawqal, nel XIII secolo ce n’erano sessantacinque. Le invasioni – Tbilisi è stata distrutta ventisei volte in millecinquecento anni – non risparmiarono neppure i bagni; ma, proprio come la città, anche loro ogni volta risorgevano. Oggi una dozzina è ancora in funzione sotto la fortezza, ad Abanotubani, il quartiere musulmano dei bagni, ai margini dell’antico bazar. Dopo l’invasione persiana del 1795, gli Orbeliani, aristocratici georgiani, li ricostruirono in stile hammam persiano: pianta quadrata, cupole in mattoni con lucernari, e ambienti interrati per sfruttare le sorgenti sulfuree sotterranee senza bisogno di pomparne l’acqua in superficie.

Mosaico d’epoca sovietica in uno dei bagni persiani di Abanotubani

Mosaico d’epoca sovietica in uno dei bagni persiani di Abanotubani

I bagni non servivano solo all’igiene, ma soprattutto alla vita sociale. Qui si incontravano i tbilisiani e i mercanti stranieri per affari, feste o riunioni familiari. Le future suocere potevano osservare senza veli le possibili nuore. I viaggiatori potevano perfino passarvi la notte prima di rimettersi in cammino il giorno seguente.

Che i bagni fossero parte integrante della vita quotidiana lo dimostra proprio il fatto che gli autori georgiani raramente li descrivono. Sono i forestieri, infatti, ad aprire stupiti gli occhi su tali meraviglie. Come Alexandre Dumas, che nel 1858 visitò la Georgia su invito dei suoi ammiratori aristocratici russi e georgiani e ne scrisse nel suo ponderoso resoconto di viaggio, Le Caucase. Il capitolo XLI è interamente dedicato ai bagni di Tbilisi, che lo colpirono profondamente. Poiché il libro non è mai stato tradotto in italiano, qui ne riporto alcuni passi nella mia traduzione.

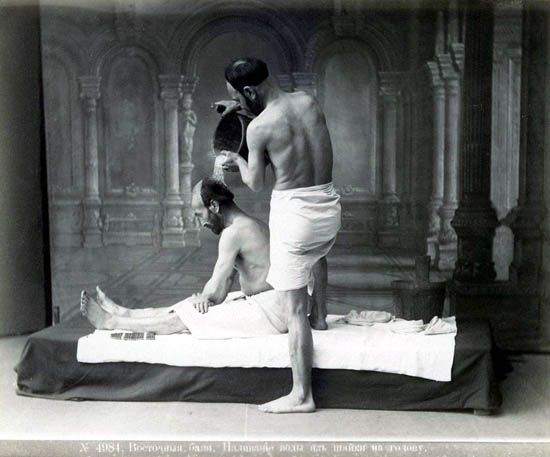

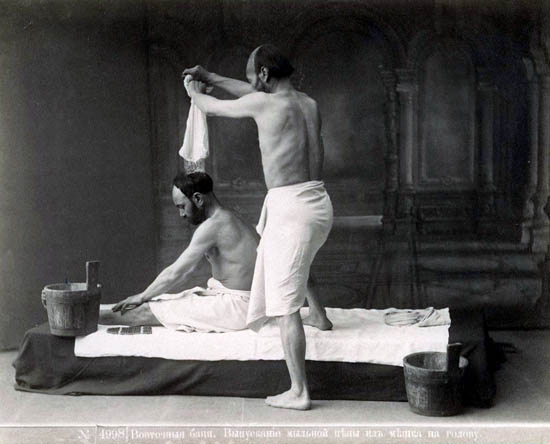

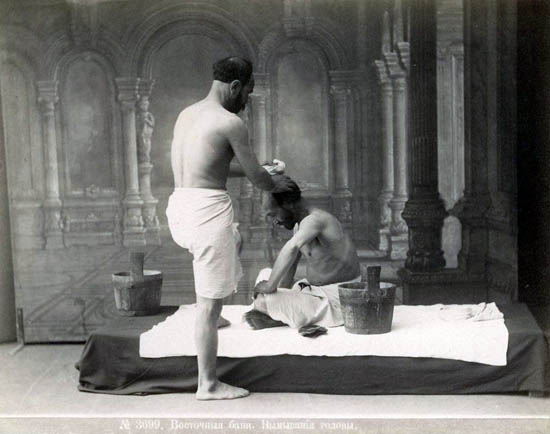

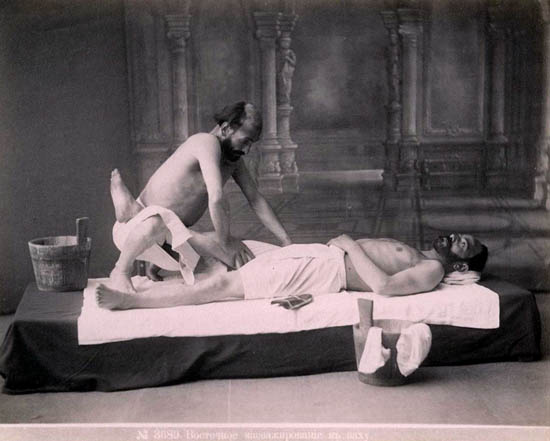

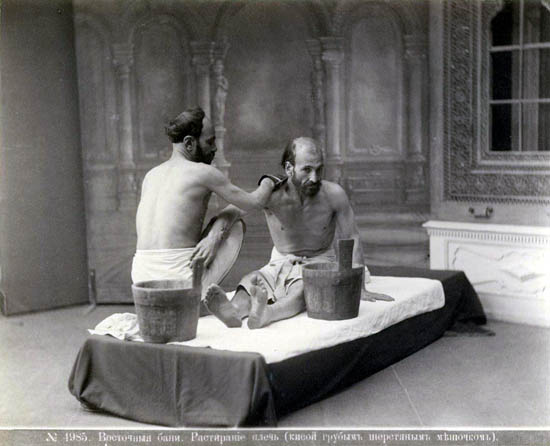

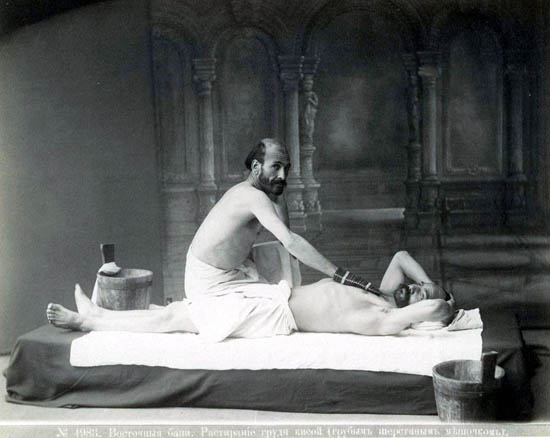

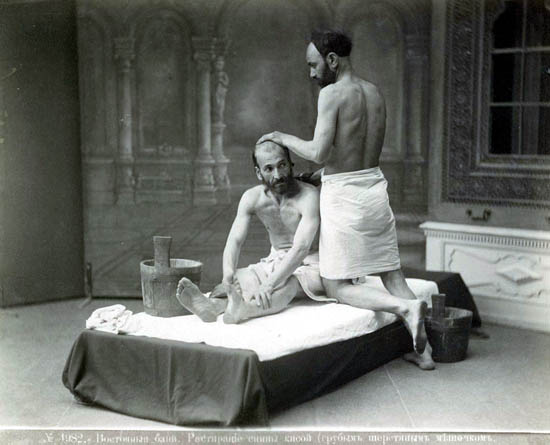

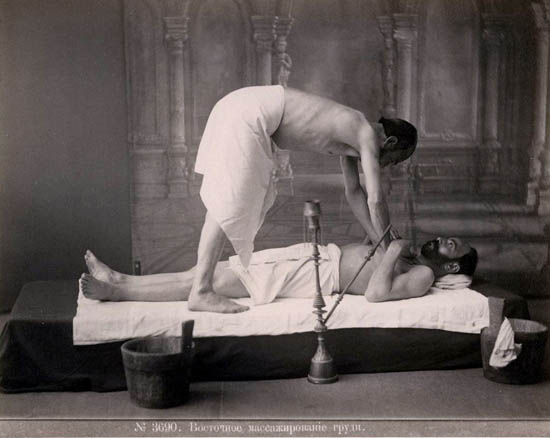

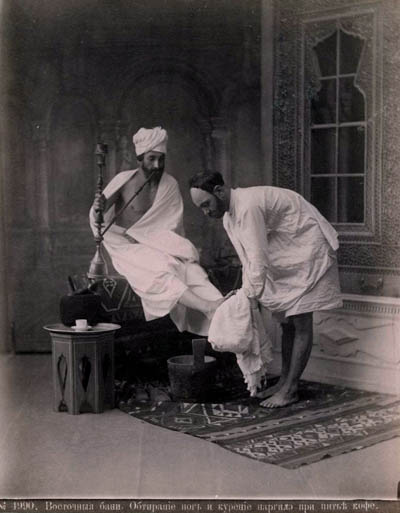

E per quanto Dumas offra una descrizione vivida, non mancano immagini reali dei bagni poco posteriori. Dmitrij Jermakov, uno dei primi fotografi del Caucaso, li immortalò a sua volta.

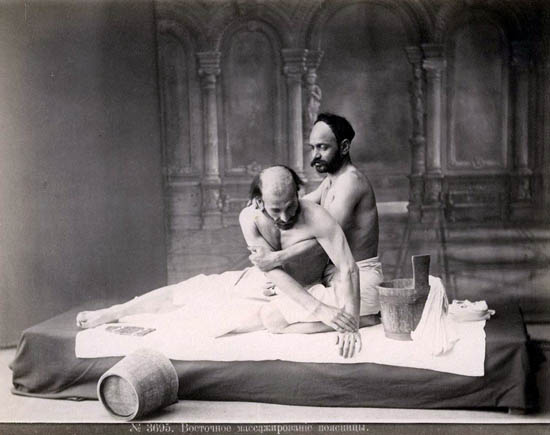

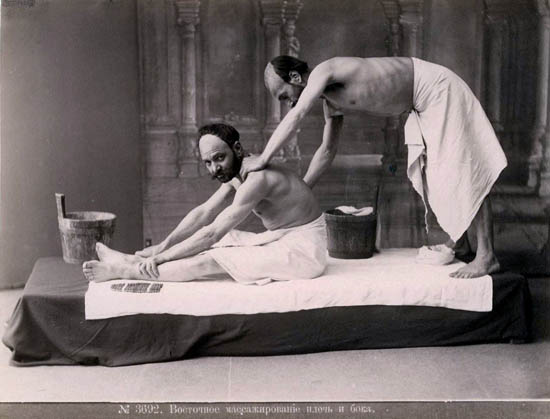

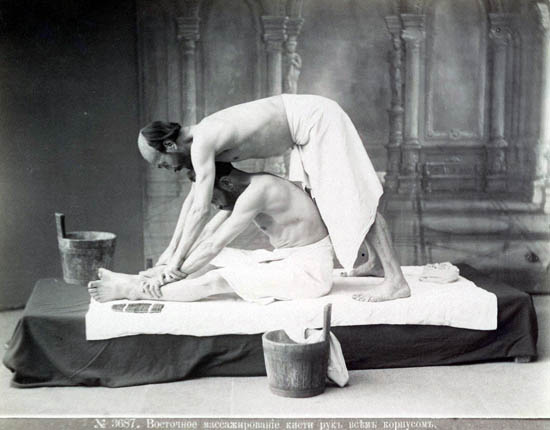

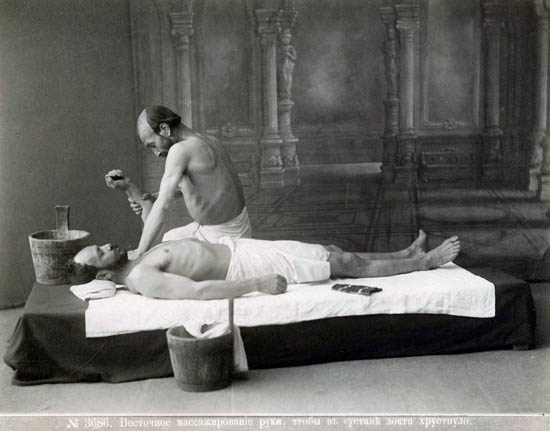

L’immenso archivio fotografico di Jermakov, con decine di migliaia di scatti, è diffuso con mano avara dal museo statale di Tbilisi. Quando ne scrissi per la prima volta quindici anni fa, nel mio post inserii tutto il materiale allora disponibile sui siti georgiani e russi. Da allora è cresciuto. Della tradizionale massaggio nei bagni di Tbilisi, ad esempio, si conosceva solo una foto. Siti russi hanno pubblicato di recente una serie di diciotto immagini, di cui quella era soltanto una. La serie mostra bene come Jermakov non cercasse soltanto l’esotico – anche se la vendita delle sue foto come cartoline gli garantiva un buon guadagno – ma volesse documentare con occhio antropologico un mondo di cui intuiva già la fine imminente.

Dumas inizia il suo racconto con una solida base, menzionando che il nome Tbilisi deriva dal georgiano tbili, che significa “caldo”, e che il suo nome completo originario era Tbili Khalaki, ossia “Forte Caldo”. Curiosamente, aggiunge, esiste anche una città termale in Boemia chiamata Teplice, il cui nome probabilmente deriva dal latino tepidus, che significa caldo.

Dumas non doveva ancora conoscere la teoria della famiglia delle lingue indoeuropee, che fa risalire parole come Teplice, тёплый, tepidus e simili alla radice proto-indoeuropea *teplos, e considera puramente casuale che questa somigliasse alla radice proto-kartveliana *t’bil, da cui deriva il georgiano tbili.

“Uno dei due assistenti del bagno mi stese su un lettino di legno, posizionando con cura un cuscino bagnato sotto la testa; poi allinearono le mie gambe e le strinsero insieme, mentre le braccia venivano messe lungo i fianchi. Poi ciascuno prese un braccio e iniziò a far scrocchiare le mie articolazioni. Lo scrocchio iniziò dalle spalle e finì alle punte delle dita. Dopo le braccia toccò alle gambe. Quando le mie gambe scricchiolarono, passarono al collo, poi alle vertebre e infine alla zona lombare. Questo esercizio, che sembrava potesse rischiare una completa dislocazione, avvenne in maniera del tutto naturale, non solo senza dolore, ma con una strana sensazione di piacere. Le mie articolazioni, che non avevano mai parlato in vita loro, sembravano scrocchiare come se l’avessero sempre fatto. Sentivo che avrebbero potuto piegarmi come un tovagliolo e infilarmi tra due ripiani di un armadio, e io lo avrei sopportato in silenzio.”

“Dopo la prima parte del massaggio, i due giovani del bagno mi girarono, e mentre uno tirava le mie braccia con tutta la forza, l’altro cominciò a danzare sulla mia schiena, facendo scivolare di tanto in tanto i piedi lungo le scapole, per poi ricadere rumorosamente sulla tavola.

Quest’uomo, che doveva pesare circa 120 libbre, stranamente sembrava leggero come una farfalla. Saliva sulla mia schiena, saltava giù, risaliva di nuovo, creando una catena di sensazioni che mi portava in uno stato incredibile di benessere. Respiravo come mai prima; i miei muscoli, invece di stancarsi, sembravano acquisire una forza straordinaria—avrei scommesso di poter sollevare il Caucaso con le braccia distese.”

“A quel punto i due assistenti del bagno cominciarono a battere la mia schiena, le spalle, i fianchi, le cosce, i polpacci… e così via. Mi sentivo come uno strumento musicale su cui si suonava una melodia, e per me quella melodia era molto più piacevole di qualsiasi aria di Guillaume Tell o di Robert le Diable. Inoltre, questa melodia aveva un grande vantaggio rispetto alle due opere: io, che non riesco a cantare neppure un verso di Malbrough senza stonare almeno dieci volte, seguivo perfettamente il ritmo, muovendo la testa al tempo e senza mai perdere la tonalità. Ero esattamente nello stato di un uomo che sogna: abbastanza sveglio da sapere che stava sognando, ma tanto piacevolmente che facevo di tutto per non svegliarmi del tutto.”

“Alla fine, con mio grande dispiacere, il massaggio terminò e passarono all’ultima fase: l’insaponatura. Uno degli uomini mi prese sotto le braccia e mi sedette sul sedere, proprio come farebbe Arlecchino con Pierrot quando crede di averlo ucciso. Nel frattempo, l’altro, con un guanto, mi strofinava tutto il corpo, mentre il primo, versando secchi d’acqua a 40°C, mi gettava addosso l’acqua sulla schiena e sulla nuca con tutta la forza. All’improvviso l’uomo con il guanto decise che l’acqua semplice non bastava più, tirò fuori un sacco e lo vidi gonfiarsi, sudando una schiuma saporosa in cui mi immersi completamente. I miei occhi bruciavano un po’, ma non avevo mai provato nulla di così dolce come quella schiuma che scivolava sul mio corpo.

Come può essere che Parigi, questa città dei piaceri sensuali, non abbia bagni persiani? Come mai nessun imprenditore ha portato due bagnini da Tbilisi? Sarebbe un grande gesto filantropico e, cosa ancora più importante, un vero guadagno.”

“Completamente ricoperto dalla schiuma tiepida, bianca come il latte, leggera e aerea, mi lasciai guidare verso la piscina e vi entrai come se una forza irresistibile mi attrasse, come se fosse popolata da ninfe che avevano rapito Iolao. Tutti i miei compagni furono trattati allo stesso modo, ma io mi occupavo solo di me stesso. Solo nella piscina sentii come se mi svegliassi, e con un po’ di riluttanza mi riconnettei con il mondo esterno. Passammo circa cinque minuti nelle piscine e poi uscimmo. Lunghi lenzuoli perfettamente bianchi erano stesi sui letti del vestibolo; l’aria fredda ci colpì all’inizio, ma ci donò una nuova sensazione di piacere. Ci sedemmo su quei letti e ci portarono le pipe.”

“Capisco perché fumare sia tipico in Oriente, dove il tabacco è un profumo e il fumo passa attraverso acqua aromatizzata e tubi d’ambra. Ma una pipa di argilla, o un falso sigaro cubano, che arriva dall’Algeria o dal Belgio, e che si mastica tanto quanto si fuma… puah! C’era da scegliere: kalyan, chibouk e hookah, e ognuno poteva sentirsi turco, persiano o indiano a piacere.

Per completare la serata, uno dei bagnini tirò fuori un tipo di chitarra a un piede che ruota su quella gamba, così che le corde cercano l’arco e non il contrario, e cominciò a suonare una melodia lamentosa accompagnando versi di Saadi. Questa musica ci cullò così dolcemente che chiudemmo gli occhi, e kalyan, chibouk e hookah ci sfuggirono di mano, e sì, ci addormentammo.”

Kayhan Kalhor: Improvisazione in modalità Shustari a kamanche, accompagnata al tombak da Navid Afghah. Teheran, 2020

“Durante le sei settimane che trascorsi a Tbilisi, visitai i bagni persiani ogni due giorni.”

Add comment