«Alors que le prêtre élevait l’hostie, le signal fut donné, et Bernardo Bandini, Francesco Pazzi et les autres conspirateurs formèrent un cercle et se jetèrent sur Giuliano. Bandini fut le premier à enfoncer son épée dans la poitrine du jeune homme. Mortellement blessé, il chancela de quelques pas, essayant de fuir, mais les autres le poursuivirent. À bout de souffle, il s’effondra. Allongé là, Francesco le poignarda encore et encore. Ainsi périt un jeune homme aimé de tous.»

Angelo Poliziano: Pactianae coniurationis commentarium

(Notes sur la conspiration des Pazzi), 1478

Le 26 avril 1478, pendant la grand-messe du cinquième dimanche après Pâques à la cathédrale de Florence, un groupe de conspirateurs venus de la ville et d’ailleurs assassina Giuliano de’ Medici et tenta de tuer son frère Lorenzo. Lorenzo, bien que blessé, garda son sang-froid et se défendit à l’épée jusqu’à ce que ses amis le traînent dans la sacristie et ferment derrière eux la lourde porte en bronze.

Botticelli: Giuliano de’ Medici, 1478. Berlin, Gemäldegalerie. Les yeux fermés indiquent que le portrait a été peint après la mort de Giuliano

Botticelli: Giuliano de’ Medici, 1478. Berlin, Gemäldegalerie. Les yeux fermés indiquent que le portrait a été peint après la mort de Giuliano

Pendant ce temps, un autre groupe armé, dirigé par Francesco Salviati, archevêque de Pise, se précipita vers l’hôtel de ville de Florence pour prendre le contrôle de la ville. Cesare Petrucci, capitaine de la ville, remarqua l’agitation de l’archevêque, fit fermer les portes du palais derrière lui et courut avec les membres du Conseil des Huit vers la tour, où ils sonnèrent la cloche d’alarme de la ville.

Les partisans armés des Médicis affluèrent sur la Piazza della Signoria. Une fois les portes de l’hôtel de ville ouvertes, les coupables mineurs furent simplement déchiquetés — certains fragments, une tête et une épaule, furent emportés en trophée jusqu’aux portes du palais Médicis — tandis que les figures les plus importantes, dont l’archevêque Salviati, furent pendues aux fenêtres, cordes autour du cou. Selon Angelo Poliziano, qui avait assisté aux événements dans la cathédrale mais n’arriva à la Signoria qu’à ce stade, Salviati tenta même, dans un dernier effort, de mordre le corps de Francesco de’ Pazzi pendu à côté de lui — l’homme même qui l’avait entraîné dans la conspiration.

Après l’attaque, Lorenzo de’ Medici fit réaliser de nombreux bustes de lui-même à travers la ville pour montrer qu’il était vivant. Cette sculpture a été acquise par la Skulpturensammlung de Berlin en 1839

Après l’attaque, Lorenzo de’ Medici fit réaliser de nombreux bustes de lui-même à travers la ville pour montrer qu’il était vivant. Cette sculpture a été acquise par la Skulpturensammlung de Berlin en 1839

J’étais présent moi-même à la pendaison. Je peux encore la voir comme si c’était aujourd’hui : la place devant l’hôtel de ville grouillait d’hommes armés. Les macabres assistants bouclaient les cordes autour du cou des victimes — et sous leurs manteaux, autour de la taille, pour les maintenir suspendues aux fenêtres. Sur la réplique en bois et plâtre de la Loggia dei Lanzi, les images des pendus étaient déjà peintes. Botticelli les peindra bien plus tard, après le retrait des corps, comme avertissement au peuple — mais ici elles étaient déjà visibles avant l’exécution, si bien que toute la scène pouvait être filmée en une seule journée pour la deuxième saison de The Medici. Ainsi cela se passa, mot pour mot, sur la place de Volterra, car seule là survécut une vraie architecture, la Piazza della Signoria de Florence ayant été reconstruite dans un style éclectique dans les années 1860.

Une exposition intitulée La conspiration des Pazzi vient d’ouvrir au Bode Museum de Berlin. Elle est un peu difficile à trouver, car elle est nichée dans le cabinet des monnaies au deuxième étage. Ce n’est pas un hasard : au centre se trouve une médaille commandée par Lorenzo de’ Medici à l’automne de la même année, pour commémorer la conspiration écrasée. Autour de cette pièce maîtresse, le musée a réuni d’autres médailles et portraits Médicis de sa propre collection.

Pour comprendre le sens et l’importance de cette médaille, il faut d’abord comprendre

• le rôle que jouaient les médailles dans l’Italie de la Renaissance,

• ce qui a provoqué la conspiration des Pazzi,

• quelles en furent les conséquences,

• et, sur cette base, à qui Lorenzo voulait s’adresser — et ce qu’il voulait dire — avec cette médaille.

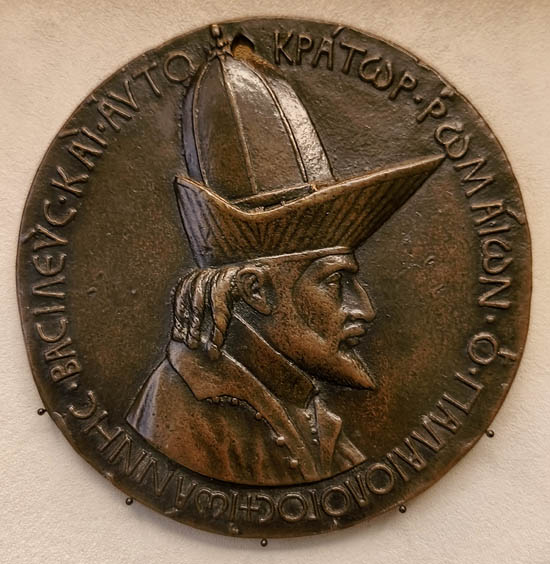

La médaille — pas une simple pièce de monnaie, mais un genre artistique à part entière — est devenue populaire en Italie vers le milieu du XVe siècle, puis s’est répandue en Europe. Son tout premier exemple est la médaille portrait réalisée par Pisanello en 1438 pour l’empereur byzantin Jean VIII Paléologue, venu en Italie pour le concile de Ferrare–Florence ; cette médaille est exposée dans la salle voisine de l’exposition Pazzi.

Sur l’avers, l’empereur byzantin apparaît de profil — dans la pose conventionnelle des pièces impériales antiques — dessiné d’après nature par Pisanello, présent au concile, et entouré de son titre impérial en grec. Au revers, on le voit à cheval, priant devant une croix, avec un page monté tournant le dos derrière lui, et l’inscription « l’œuvre de Pisano le portraitiste », encore en grec.

Quel était le but de cette médaille ? Les chercheurs s’accordent à dire que les organisateurs du concile — Cosimo de’ Medici, ou peut-être Leonello d’Este — l’avaient commandée à Pisanello pour la distribuer aux participants occidentaux distingués. Le but était de traduire le souverain oriental exotique, arrivé avec une suite tout aussi exotique, dans un langage visuel occidental comme un « empereur romain » vivant et authentique. Cela soulignait sa légitimité au concile visant à unir les Églises d’Orient et d’Occident, tout en rehaussant le prestige de Cosimo de’ Medici, organisateur et financier de l’événement.

Tout cela résume déjà les caractéristiques essentielles de ce nouveau genre, la médaille — la medaglia :

• ce n’est pas une pièce, mais une œuvre d’art beaucoup plus grande (celle-ci mesure 103 mm de diamètre),

• elle porte le portrait individuel d’une figure contemporaine,

• elle a des fonctions représentatives et politiques,

• et elle transmet un message adapté à une occasion spécifique.

Selon Renaissance Medals (2007) de John Graham Pollard, la référence incontournable sur le sujet, cette pièce marque véritablement la naissance de la medaglia de la Renaissance en tant que moyen autonome de représentation.

Les destinataires d’une medaglia étaient les membres de l’élite. Elle circulait de manière sélective — par le biais de cadeaux de cour et de canaux diplomatiques — permettant à son commanditaire de choisir quels décideurs influencer. Une interprétation correcte nécessitait le milieu humaniste naissant de l’époque. Comme le dit Pollard, sa fonction était celle de mise en scène politique de soi-même : le mécène y exprimait son identité politique, ses qualités morales, son rôle historique et la nécessité de ce rôle face à un événement précis — tout en interprétant lui-même l’événement. Le message de la médaille était transmis par les diplomates, expliqué par les humanistes et décodé dans les cercles de cour ; ainsi, la mise en scène de soi passait d’un geste individuel à un discours collectif.

Comment la médaille de Lorenzo de’ Medici sur la conspiration des Pazzi répond-elle à ces critères ?

Pour y répondre, il faut d’abord comprendre ce qui a conduit à la conspiration des Pazzi et quels défis graves Lorenzo a dû affronter après que la conspiration eut été écrasée.

La conspiration des Pazzi porte un nom trompeur : elle est nommée d’après la famille Pazzi — presque euphémiquement — afin d’éviter de prononcer le nom de sa véritable force motrice : le pape Sixte IV.

La conspiration s’inscrivait dans le contexte de la politique des grandes puissances italiennes et visait à renverser le cadre établi par la Paix de Lodi en 1454.

L’Italie après la Paix de Lodi (1454)

L’Italie après la Paix de Lodi (1454)

Au milieu du XVIe siècle, cinq grandes puissances avaient émergé en Italie : le duché de Milan, les républiques de Venise et de Florence, le royaume de Naples et le Patrimonium Petri, les États pontificaux. Leurs frontières s’étaient dessinées au fil des siècles grâce à des guerres successives d’expansion et de défense, et après la conquête ottomane de Constantinople en 1453, ils s’accordèrent à Lodi en 1454 pour cesser de se combattre et unir leurs forces contre l’expansion ottomane.

Pourtant, les instincts expansionnistes des grandes puissances ne se désactivent pas du jour au lendemain. Les cinq États italiens, bien connus les uns des autres, conclurent des alliances secondaires : le trio Milan-Venise-Florence s’opposait à l’alliance des États pontificaux et de Naples, tandis que chaque camp surveillait l’autre, prêt à repérer le premier à franchir les limites qui lui étaient assignées.

Les États pontificaux passèrent en 1471 sous le règne de Sixte IV de la famille Rovere. Aujourd’hui, il est surtout connu comme grand bâtisseur, fondateur de la célèbre chapelle Sixtine — ce que, comme nous le verrons bientôt, nous devons à son ennemi mortel, Lorenzo de’ Medici. À son époque, cependant, Sixte était surtout associé à l’instauration de l’Inquisition espagnole (1478), à la légitimation de l’esclavage noir (1481) et, par-dessus tout, à un népotisme à grande échelle. Il éleva d’innombrables neveux — et peut-être un ou deux fils illégitimes — à des postes cardinalices et séculiers, leur confiant la gouvernance et l’expansion des États pontificaux.

Melozzo da Forlì : Sixtus IV nomme Platina préfet de la bibliothèque du Vatican, vers 1477. Tous les personnages représentés sont des neveux du pape : de gauche à droite Giovanni della Rovere, Girolamo Riario, Bartolomeo Platina, Giuliano della Rovere (le futur pape Jules II) et Raffaele Riario — plusieurs d’entre eux joueraient plus tard un rôle dans la conspiration

Melozzo da Forlì : Sixtus IV nomme Platina préfet de la bibliothèque du Vatican, vers 1477. Tous les personnages représentés sont des neveux du pape : de gauche à droite Giovanni della Rovere, Girolamo Riario, Bartolomeo Platina, Giuliano della Rovere (le futur pape Jules II) et Raffaele Riario — plusieurs d’entre eux joueraient plus tard un rôle dans la conspiration

Sixte IV venait d’une famille pauvre et s’était élevé depuis un ordre modeste — celui des Franciscains — donc il n’est guère surprenant qu’une fois pape, il se soit plongé avec appétit dans le monde des riches. Ignorant les conventions établies et les règles non écrites, il pénétra dans les territoires voisins comme un Trump de la Renaissance, et son voisin le plus proche était Florence. En défiant la coutume et sans consulter Florence, il nomma deux neveux aux sièges archiépiscopaux de Pise et de Florence : Francesco Salviati et le faible Pietro Riario. Ce dernier était célèbre à Florence pour offrir à chaque nouvelle maîtresse un pot de chambre en or — une pratique devenue proverbiale jusqu’à ce que son Créateur désabusé le retire de la circulation terrestre à vingt-huit ans. Un autre neveu, Giovanni della Rovere, fut marié à la fille de Federigo da Montefeltro, le redoutable seigneur d’Urbino, élevant Federigo au rang de duc et — contre son ancienne loyauté — le transformant en ennemi de Florence. Le point de rupture réel avec Florence survint lorsque Sixte acheta la ville d’Imola au duc de Milan pour 40 000 ducats d’or, afin de l’offrir à un autre neveu — ou peut-être fils — Girolamo Riario, initiant ainsi l’expansion des États pontificaux en Romagne. Pour couronner le tout, il chercha à emprunter le prix d’achat à la banque Médicis. Lorenzo de’ Medici, profondément affecté par ce changement de gouvernance potentiel — Imola étant un nœud clé sur la route commerciale de Florence à l’Adriatique — ne donna pas de réponse immédiate et définitive. Sixte prit ce retard comme une insulte et préféra emprunter à la banque Pazzi, principaux rivaux des Médicis, tout en écartant les Médicis de la gestion lucrative des comptes pontificaux et en confiant ce rôle aux Pazzi.

Les Pazzi étaient la deuxième famille la plus riche de Florence, et la seule dont le réseau bancaire approchait celui des Médicis. Contrairement aux Médicis, ils étaient de noble lignage. L’un de leurs ancêtres fut le premier à escalader les murs de Jérusalem lors de la Première Croisade et rapporta trois silex du Saint-Sépulcre en récompense. Chaque veille de Pâques, lorsque les feux domestiques étaient éteints, ces trois pierres servaient à allumer le nouveau feu de la cathédrale, que chaque famille florentine emportait ensuite chez elle à partir du nouveau cierge pascal. Leur chapelle familiale dans la cour de Santa Croce fut construite par Brunelleschi lui-même. Tout cela contribua sans doute à leur ressentiment de voir une famille de commerçants d’un village montagneux régner sur eux.

Quand quelqu’un vous a fait un grand tort, il vous hait avec une intensité mortelle. Après les manœuvres colossales de Sixte, il considérait que Lorenzo de’ Medici se dressait contre toutes ses ambitions, ce qui fit naître une autre ambition : éliminer Lorenzo de la scène.

Le moment était parfait : le duc de Milan avait été assassiné, laissant un héritier mineur et transformant le duché en canard boiteux, tandis que Venise était engagée dans une guerre navale contre les Ottomans. C’était le moment idéal pour frapper Florence laissée sans soutien.

Il n’est pas clair qui a initié la conspiration — le pape ou Francesco de’ Pazzi, celui dont l’affaire porte le nom. Mais peu importe : les malfaiteurs finissent toujours par se trouver. Giovanni Battista Montesecco, commandant de la garde pontificale — chargé d’assassiner Lorenzo mais qui refusa, déclarant qu’il n’agirait pas pendant la messe, laissant le rôle à deux prêtres maladroits qui échouèrent — fit une confession en prison avant son exécution, publiée ensuite dans la première presse florentine, créée un an plus tôt, faisant de ce texte l’un des tout premiers imprimés florentins. Il y rejette la responsabilité sur ses complices déjà pendus, Francesco de’ Pazzi, chef de la maison Pazzi, et l’archevêque Francesco Salviati, tout en insinuant subtilement que le pape avait approuvé l’affaire. Il ne pouvait en dire davantage, craignant pour sa famille. Mais soyons honnêtes : si les conspirateurs étaient pour la plupart les neveux du pape, la sécurité armée dirigée par le commandant de sa propre garde, et en même temps le beau-père d’un neveu, Federigo da Montefeltro, avec son allié le plus proche, le roi Ferrante de Naples, avaient déployé des armées le long des frontières est et sud de Florence, il ne faut pas être un génie politique pour désigner le princeps consilii ou maître espiègle. Les Pazzi, visiblement, se sont emmêlés dans le complot comme Pilate dans le credo : le pape avait besoin d’une figure locale qui haïssait assez ses rivaux Médicis pour porter le blâme, et c’est exactement ce qui arriva.

Dans son best-seller L’enigma Montefeltro. Arte e intrighi dalla congiura dei Pazzi alla Cappella Sistina (2008), Marcello Simonetta décrit la découverte d’une lettre chiffrée jusqu’alors inédite de Federigo da Montefeltro, décryptée à l’aide d’un code écrit par son propre ancêtre de la Renaissance. Dans cette lettre adressée au pape, Federigo approuvait la prise violente de Florence par les Pazzi bien avant l’attentat, estimant qu’ils seraient plus faciles à influencer. La lettre offre ainsi une clé du contexte politique de haut niveau de la conspiration et du rôle du pape.

Dans son best-seller L’enigma Montefeltro. Arte e intrighi dalla congiura dei Pazzi alla Cappella Sistina (2008), Marcello Simonetta décrit la découverte d’une lettre chiffrée jusqu’alors inédite de Federigo da Montefeltro, décryptée à l’aide d’un code écrit par son propre ancêtre de la Renaissance. Dans cette lettre adressée au pape, Federigo approuvait la prise violente de Florence par les Pazzi bien avant l’attentat, estimant qu’ils seraient plus faciles à influencer. La lettre offre ainsi une clé du contexte politique de haut niveau de la conspiration et du rôle du pape.

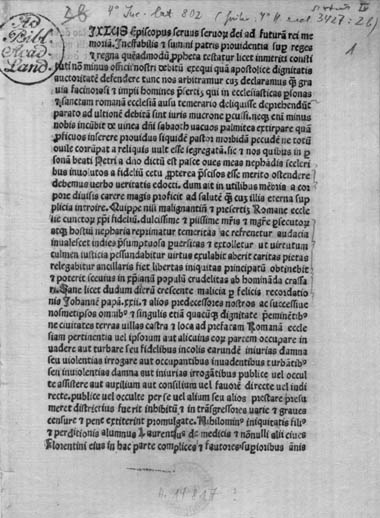

Sixte eut besoin de temps pour digérer ce tournant inattendu. Ce n’est que le 1er juin qu’il émit une bulle papale, Ineffabilis et Summi Patri providentia (« De la Providence insondable du Très-Haut »), excommuniant le survivant Lorenzo et toute Florence pour le meurtre de clercs et la défiance continue envers l’autorité papale. La bulle ne mentionnait ni la conspiration ni les meurtres dans la cathédrale pendant la messe. En juin, deux autres bulles furent publiées, offrant l’absolution à la ville si Lorenzo était exilé, ou accordant une indulgence totale à tout Florentin aidant les troupes papales sur le point d’arriver, même avec une botte de foin. Ces bulles servaient donc d’appel ouvert à la guerre civile à Florence.

La version imprimée de la bulle, ici. Dans une lettre à Federigo da Montefeltro, Sixte mentionne qu’il « envoya des envoyés auprès de l’empereur, des rois de Hongrie et d’Espagne, etc. » à des fins de propagande.

La version imprimée de la bulle, ici. Dans une lettre à Federigo da Montefeltro, Sixte mentionne qu’il « envoya des envoyés auprès de l’empereur, des rois de Hongrie et d’Espagne, etc. » à des fins de propagande.

Pendant ce temps, l’allié du pape, le roi Ferrante de Naples, déclara la guerre à Florence. L’armée de Federigo da Montefeltro était déjà stationnée à l’est, et au nord-est, l’autre neveu de Sixte et seigneur d’Imola, Girolamo Riario, avait déployé ses troupes.

À ce moment critique, Lorenzo de’ Medici se présenta devant la Signoria et prononça un discours, s’offrant à l’exécution ou à l’exil si cela permettait de préserver la paix de la ville. La Signoria rejeta ces deux options et envoya une lettre au pape, défendant Lorenzo et désignant les véritables coupables. Les évêques toscans tinrent également un synode, soutenant la position de la Signoria tout en émettant un décret d’excommunication contre le pape — l’une des premières publications florentines imprimées. Parallèlement, Lorenzo écrivit secrètement au roi Louis XI de France, qui s’opposait au pape sur la question des investitures, et reçut des assurances de soutien militaire.

C’est dans ce moment de crise que la médaille, aujourd’hui au centre de l’exposition de Berlin, fut créée.

Un nombre record d’au moins 19 exemplaires de la médaille ont survécu. Il y en eut probablement beaucoup plus, comme l’indique une lettre de la fonderie de Prato qui les produisait en série, adressée à Lorenzo. Autrement dit, Lorenzo utilisa cette médaille destinée à l’élite, interprétant l’événement et son propre rôle, comme une forme de propagande diplomatique contre le pape.

La médaille fut conçue par Bertoldo di Giovanni, élève de Donatello et responsable de la collection de sculptures des Médicis : un lieu où de jeunes sculpteurs florentins, dont Michel-Ange, pouvaient étudier, copier et travailler. Bertoldo disposait de son propre atelier dans le palais Médicis, où il produisait les exemplaires maîtres, tandis que la production en série était confiée à une entreprise extérieure — ici basée à Prato.

L’iconographie de la médaille est inhabituelle, reflétant l’implication forte de Lorenzo. Habituellement, l’avers montre le profil du commanditaire, et le revers représente l’interprétation allégorique de l’événement. Ici, de façon unique, les deux faces se reflètent.

Les deux faces racontent l’histoire en trois bandes. La bande inférieure montre l’assassinat, la bande du milieu le sanctuaire octogonal de la cathédrale de Florence, et la bande supérieure le portrait de l’un des frères Médicis.

Sur l’avers couronné du portrait de Giuliano, le côté gauche de la bande inférieure montre les deux assassins — Francesco de’ Pazzi et Bandini — attaquant Giuliano. À droite, la victime est à terre, et Francesco lui enfonce à plusieurs reprises son poignard. La conspiration semble victorieuse. Au-dessus de la scène dans l’église flotte l’inscription LUCTUS PUBLICUS, « deuil public ».

Sur le bord droit du revers, Bandini blesse Lorenzo d’un coup d’épée levé. Lorenzo, cependant, saute par-dessus la rambarde du sanctuaire, et au centre nous le voyons portant un béret (était-il courant de garder son chapeau à l’intérieur de l’église ?). La cérémonie continue comme si de rien n’était, alors que nous savons que notre héros a survécu. Cela se reflète dans l’inscription flottante : SALUS PUBLICA, « le bien public ».

La devise salus publica est antique, figurant sur des pièces impériales pour célébrer les grands faits accomplis pour le bien public. À droite du sanctuaire se dresse une statue de la déesse Salus levant une couronne. Le père de Lorenzo avait également utilisé cette devise sur la Judith de Donatello lorsqu’il avait survécu à un précédent complot des Pazzi. Lorenzo fit écho à cela dans son discours devant la Signoria, déclarant sa volonté de mourir ou d’aller en exil pour le bien commun.

Du point de vue de la mise en scène de soi, cette devise indique que Lorenzo fut préservé pour la communauté par la providence divine, l’équivalent chrétien de l’ancienne Salus. Et tout comme l’autre face pleure le favori de la ville, Giuliano, sous l’inscription LUCTUS PUBLICUS, ici la communauté attribue la survie de Lorenzo aux soins divins. Une riposte intelligente à la bulle d’excommunication papale intitulée « De la Providence du Père suprême… ».

Comme l’écrit Pollard, la médaille est un « genre de crise ». Elle est généralement créée dans des situations encore fluides, sans interprétation largement acceptée. Dans de tels moments, un acteur peut proposer une lecture des événements à travers la médaille et diffuser cette interprétation de manière convaincante parmi l’élite décisionnaire — comme Lorenzo l’a fait avec cette médaille.

L’efficacité de la campagne de propagande de Lorenzo auprès des cours européennes ne peut être que déduite des développements ultérieurs — je ne m’attarderai pas là-dessus dans ce post déjà long. À suivre.

Pour conclure et mettre en lumière le sujet, j’aimerais présenter une — ou plutôt deux — médailles étroitement liées.

Le 26 avril, presque tous les conspirateurs furent capturés et tués. Certains furent retardés : le commandant mercenaire Montesecco put finir sa confession en prison. Jacopo de’ Pazzi se cacha quelques jours dans la ville et, lorsqu’il fut retrouvé, fut démembré sur la place de la Signoria. Un seul réussit à échapper à la justice italienne et s’enfuit à Constantinople : Bernardo Bandini, le premier à poignarder Giuliano.

Le 26 avril, presque tous les conspirateurs furent capturés et tués. Certains furent retardés : le commandant mercenaire Montesecco put finir sa confession en prison. Jacopo de’ Pazzi se cacha quelques jours dans la ville et, lorsqu’il fut retrouvé, fut démembré sur la place de la Signoria. Un seul réussit à échapper à la justice italienne et s’enfuit à Constantinople : Bernardo Bandini, le premier à poignarder Giuliano.

Pour une vengeance complète, Bandini dut être ramené à Florence. Lorenzo entra en contact diplomatique avec le Sultan, et en 1478 une ambassade ottomane visita Florence. Début 1479, Bandini fut remis aux Florentins et pendu à la grille de la fenêtre de la Signoria, comme les autres, toujours vêtu à la turque — « alla turchesa » — dans laquelle il s’était caché. Comme pour les conspirateurs précédents, esquissés par Botticelli, Léonard fit également des études de Bandini.

Lorenzo reconnut de façon unique le geste du Sultan. Sachant que Mehmed II, conquérant de Constantinople, avait un vif intérêt pour la représentation visuelle à l’occidentale, il envoya ses remerciements et un message caché via une médaille, également conçue par Bertoldo di Giovanni pour l’occasion.

Sur l’avers de la médaille apparaît le portrait du sujet de la mise en scène de soi, le sultan Mehmed II.

Le sultan est représenté de profil, dans la pose conventionnelle des pièces impériales. Cette médaille avait également un prototype, réalisé par le maître italien Costanzo da Ferrara à la cour du Sultan à Constantinople dans les années 1460.

Mehmed II sollicitait activement des artistes occidentaux, invitant plusieurs d’entre eux à sa cour, dont Gentile Bellini, qui réalisa son célèbre portrait. Par des liens Ferrara-Venise, Costanzo da Ferrara arriva également à la cour du Sultan.

La représentation occidentale de Costanzo da Ferrara, avec une inscription latine, était destinée à un public occidental élite. Le sultan Mehmed voulait montrer qu’après avoir pris Constantinople, il était devenu l’Empereur romain. Selon les règles des portraits impériaux romains, il est représenté de profil, regardant droit devant avec un air autoritaire et assuré. C’est un véritable self-fashioning, signalant à l’Occident ce qu’il devait attendre de lui.

Cette médaille est exposée dans la vitrine de monnaies du musée Bode, juste à droite de la pièce de Pisanello représentant Jean VIII, pratiquement face à face : le premier souverain musulman de la ville confrontant l’avant-dernier empereur chrétien. Le contraste est saisissant. Jean regarde devant lui avec un regard rigide et fataliste, n’attendant rien de bon de l’avenir. Mehmed, au contraire, regarde agressivement et puissamment vers l’Occident, comme si le monde entier était ouvert devant lui, prêt à être conquis.

Ces deux portraits marquants étaient si connus en Italie que Piero della Francesca les intègre dans sa Flagellation du Christ (1460), dont l’un des sens reflète le deuil de la chute de Constantinople. Dans la figure de Pilate, Jean VIII observe la souffrance du christianisme, orchestrée par un personnage portant un turban, de dos. Le turban est un détail copié du portrait, que Piero a transféré du parchemin au panneau en utilisant des points de repère.

La médaille de Bertoldo di Giovanni et de Lorenzo reprend cette auto-représentation de manière flatteuse. Encore plus révélateurs sont l’inscription et l’imagerie du revers.

L’inscription nomme Mehmed « Empereur d’Asie, de Trébizonde et de la Grande Grèce ». Au revers, il chevauche un char triomphal sur des personnifications de la mer et de la terre, tenant une statue de Salus ou Victoria, traînant trois captives nues représentant l’Asie, Trébizonde et la Grèce.

« Asie » désigne alors l’Anatolie, alors majoritairement peuplée de Grecs. Trébizonde fait référence à la principauté autour de l’actuelle Trabzon, fondée par Alexios Komnène avec l’aide des Géorgiens après la conquête croisée de Constantinople en 1204, et restée indépendante jusqu’à sa conquête par les Ottomans en 1461.

Mais si cela couvre toute l’Anatolie peuplée de Grecs, qui est la troisième femme, Grèce — ou « Grande Grèce » comme l’indique l’inscription ?

Aujourd’hui, on associe la Grèce au Péloponnèse et à la Macédoine historique, alors appelée Morée. Mais ni l’Antiquité ni la Renaissance ne concevaient la Grèce ainsi, surtout pas la Grande Grèce. Magna Graecia, depuis le VIᵉ siècle av. J.-C., désignait les zones de l’Italie du Sud, Sicile et Calabre, peuplées de Grecs.

La médaille Mehmed de Lorenzo de’ Medici est donc à la fois un remerciement pour le geste du Sultan, une reconnaissance de lui comme empereur romain, une félicitation pour la conquête de l’Asie Mineure et de Constantinople… et un quatrième message : une invitation à prendre la Grèce ou la Magna Graecia (Italie du Sud, alors partie du Royaume de Naples), allégeant Florence. Tout comme il demandait secrètement une aide militaire au roi Louis XI, il la sollicite de même au Sultan via cette médaille emblématique.

La conquête ottomane de Constantinople en 1453 a profondément choqué l’Europe. Les puissances italiennes se réunirent à Lodi pour maintenir la paix. Une fois le choc passé, les affaires reprirent comme d’habitude. Les petits États continuèrent à dilapider leurs ressources les uns contre les autres, s’alliant aux Ottomans quand cela les arrangait — prêts même à coopérer avec le diable, s’ils avaient su quelle médaille lui envoyer.

Le grand-père de Lorenzo, Cosimo, avait organisé un concile à Florence pour unir Églises orientales et occidentales et envoyer une armée défendre Constantinople et le christianisme, commandant une médaille afin que les Occidentaux reconnaissent le souverain byzantin en tenue exotique comme empereur romain et partie de leur propre identité.

Lorenzo de’ Medici commanda une médaille flattant le sultan turc comme empereur romain pour le bénéfice de sa propre principauté. Peu lui importait que l’avers montre les troupes de Mehmed emportant des milliers de femmes nues de la Grande Grèce sous contrôle napolitain. L’essentiel était que ces femmes ne soient pas prises par les Napolitains à la République de Florence.

* * *

Je voyage en Anatolie, où, durant les périodes faibles de l’Empire byzantin, certains seigneurs chrétiens provinciaux, pour préserver leur autorité et contrarier les domaines chrétiens voisins, s’alliaient volontairement avec le païen de plus en plus puissant. Aujourd’hui, il ne reste que les noms géographiques de ces provinces ; leur identité indépendante, et encore moins chrétienne, a disparu.

La raison pour laquelle cela ne s’est pas produit en Italie ou ailleurs en Méditerranée ne dépendait pas des seigneurs provinciaux, également prêts à se vendre aux Turcs, mais du rayon d’action — jusqu’où les Turcs pouvaient atteindre avec la technologie militaire de l’époque — et de quelques dirigeants locaux et défenseurs des frontières qui, gardant à l’esprit l’unité du christianisme, protégeaient leurs territoires avec un sacrifice total contre les envahisseurs orientaux.

L’Europe moderne est un ensemble d’États querelleurs. Certains investissent au-delà de leurs moyens pour un gain mineur au détriment des autres ; d’autres trahissent la seule unité salvatrice face aux envahisseurs orientaux. Dans quelques siècles, ressemblerons-nous à l’Anatolie ?

Add comment