Lorsque Tamás vient à Palma, nous effectuons deux rituels qui garantissent le bonheur des jours que nous passerons ensemble. Tout d’abord, sur le chemin de l’aéroport à la maison, nous nous arrêtons au Varadero pour prendre une bière, en regardant la cathédrale et la skyline de Palma depuis ce qui était autrefois l’ancien Passeig de la Riba.

La digue construite devant le palais de l’Almudaina s’est progressivement transformée en « Passeig de la Riba », un lieu de prédilection pour les habitants de Palma, car c’était une extension maritime du Born. Un kiosque fut rapidement ajouté, devenant un point de rencontre populaire (ci-dessous). Aujourd’hui, les bus y amènent les touristes de croisière pour commencer leur visite de la ville. Cette photo a été prise là où se trouve maintenant le bar Varadero.

La digue construite devant le palais de l’Almudaina s’est progressivement transformée en « Passeig de la Riba », un lieu de prédilection pour les habitants de Palma, car c’était une extension maritime du Born. Un kiosque fut rapidement ajouté, devenant un point de rencontre populaire (ci-dessous). Aujourd’hui, les bus y amènent les touristes de croisière pour commencer leur visite de la ville. Cette photo a été prise là où se trouve maintenant le bar Varadero.

Avec le temps, la promenade n’a cessé de s’étendre. Derrière le photographe se trouvait le phare « far de la Riba » (provenant de Fotos Antiguas de Mallorca).

Avec le temps, la promenade n’a cessé de s’étendre. Derrière le photographe se trouvait le phare « far de la Riba » (provenant de Fotos Antiguas de Mallorca).

Le deuxième rituel, également sur le thème maritime, consiste à lui demander – rhétoriquement – « Qu’est-ce que tu as envie de manger ? », et la réponse est invariablement : « Un poisson de mer ! » Peut-être que la gourmandise émousse momentanément la sensibilité linguistique légendaire de Tamás, et il ne remarque pas le pléonasme de dire « poisson de mer » à Majorque—comme si le Danube arrivait jusqu’ici, ou comme s’il transportait le lac Balaton avec lui. Je jurerais qu’il est impossible d’acheter à Majorque du poisson frais qui ne vienne pas de la mer, et certains Majorquins ne réalisent probablement même pas que dans ces eaux intérieures étranges et fades il pourrait y avoir quelque chose de comestible.

En revanche, il y a de nombreuses années, je suis allé à Budapest en emportant un peu de la mer avec moi. Il s’agissait de deux grandes boîtes de dorades que j’ai introduites en contrebande. À 6h30 du matin, je suis allé au Mercat de l’Olivar et j’ai acheté huit dorades portionnées, trouvé deux caisses en polystyrène au laboratoire d’analyses cliniques de l’hôpital principal de Palma, les ai remplies à moitié de glace sèche utilisée pour transporter des échantillons médicaux, mis quatre dorades dans chaque caisse, tout emballé avec du ruban adhésif, et je suis allé à l’aéroport avec elles comme s’il s’agissait de deux valises supplémentaires. Le tapis roulant les a avalées entièrement, et les dorades ont voyagé heureuses, sans un seul choc ni besoin de passeport, dans la soute d’un avion Wizzair. J’étais convaincu de ne jamais les revoir, mais elles sont apparues intactes au retrait des bagages à Budapest. Et non seulement je les ai vues—nous les avons dévorées ce soir-là même, cuites à la Majorquine dans le four de la maison de Tamás.

Une prouesse encore plus grande fut bien sûr celle du directeur de cirque qui transporta une baleine sur la plaine hongroise pour l’exposer, alors qu’elle pourrissait lentement dans la remorque d’un immense camion (il n’existe pas de caisses en polystyrène aussi grandes, ni assez de glace). Dans ce cas cependant, la présence de l’animal marin déclencha une violente panique parmi les villageois. L’histoire inquiétante fut filmée par Béla Tarr dans Werckmeister Harmonies (scénario de László Krasznahorkai, 2000).

Les animaux marins ont des habitudes obscures et se comportent parfois de manière capricieuse, allant et venant sans que personne ne leur indique où aller. Une espèce disparaît des zones de pêche et aucun alevin n’est attrapé—jusqu’à ce qu’elle réapparaisse tout aussi soudainement et remplisse les filets des pêcheurs.

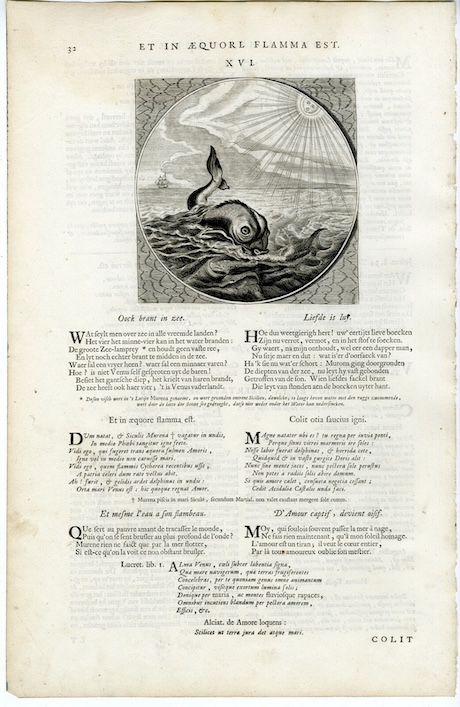

Et certains poissons tombent même amoureux à ce point qu’ils perdent la volonté de continuer à nager. Alle de Wercken van den heere Jacob Cats, 1655, p. 32

Et certains poissons tombent même amoureux à ce point qu’ils perdent la volonté de continuer à nager. Alle de Wercken van den heere Jacob Cats, 1655, p. 32

Parfois, les poissons nous tombent dessus sous forme de pluie, comme Sénèque s’émerveillait dans ses Naturales Quaestiones («Quid quod saepe pisces quoque pluere visum est?…» [Pourquoi voit-on souvent des poissons tomber du ciel ?], I, 6, 2–4), ou Athénée dans le Deipnosophistae («Ferunt etiam pisces de caelo decidisse, ut in Paeonia et in Dardania, atque in regione Chaeroneae…» [Ils disent qu’il est arrivé que des poissons tombent du ciel], VII, 331e–f) ; et dans leur sillage, tant de récits de mirabilia du Moyen Âge au Baroque : Isidore de Séville (Etymologiae XIII, 7, 7), Albert le Grand, Cardan, Kircher… Ou, par exemple, Olaus Magnus dans son livre sur les régions inexplorées du Nord (1555) :

Olaus Magnus, Historia de gentibus septentrionalibus, lib. XX. « De piscibus » – Chap. XXX. « De lapsu Piscium, Ranarum, Murium, Vermium, & Lapidum », p. 726

Olaus Magnus, Historia de gentibus septentrionalibus, lib. XX. « De piscibus » – Chap. XXX. « De lapsu Piscium, Ranarum, Murium, Vermium, & Lapidum », p. 726

À ma connaissance, les baleines ne sont jamais tombées du ciel. Mais il est bien connu que ces animaux surprennent les populations côtières en apparaissant soudainement sur les plages et choisissent souvent une zone habitée pour passer leurs dernières heures et y mourir, au grand effroi des spectateurs. L’une des histoires les plus intéressantes de ce genre pourrait être celle de la bête que les sujets de Justinien Ier (527–565) ont baptisée Porphyrios, et qui terrorisa tous les navires approchant Constantinople pendant plus de soixante ans. Procope de Césarée raconte l’histoire dans sa Secret History et dans l’History of the Wars *, donnant des détails sur sa taille énorme et sa férocité. Porphyrios attaquait les pêcheurs et les navires de guerre, les coulant d’un seul coup de queue. Malgré les tentatives de destruction promues par l’empereur lui-même (qui, malheureusement, ne pensa pas à prier Saint Raphaël d’Éthiopie), Porphyrios ne cessa ses exactions que le jour où il s’échoua dans des bancs de boue à l’entrée de la mer Noire en poursuivant des dauphins et ne put retourner en eaux profondes. Les habitants alertés accoururent avec haches et couteaux, mais avec ces outils, ils ne pouvaient à peine percer sa peau. Finalement, ils réussirent à le lier et à le traîner péniblement à terre, où ils le découpèrent et, sur place, organisèrent un barbecue joyeux et extrêmement copieux. On peut douter que cette bête fût vraiment Porphyrios, mais le fait demeure qu’à partir de ce jour, aucune autre baleine ne terrorisa plus le Bosphore.

Dans la littérature moderne, il existe quelques constantes curieuses lorsque des baleines échouées ou des cadavres de baleines apparaissent – d’immenses animaux en décomposition, sans que personne ne sache comment s’en débarrasser. Ils sont souvent transformés en symboles d’un pouvoir en déclin ou d’une situation sociale marquée par des tensions latentes et insolubles, difficiles à exprimer avec des mots, dont la présence implicite empoisonne irrémédiablement l’air et la coexistence. C’est le poids angoissant du film de Béla Tarr, et cela se retrouve aussi – à une moindre échelle et enveloppé de son ironie caractéristique – dans l’histoire d’Eduardo Mendoza La ballena (tirée du recueil Tres vidas de santos, 2009), avec une baleine morte dans le port de Barcelone à la fin des années 1950.

Et c’est également le cadre lointain d’une histoire plus immédiate que je voulais maintenant rappeler.

Colònia de Sant Pere, Artà, au début des années 1970. C’est ainsi que Rafel Ginard la voyait dans ses Croquis artanencs (1929) : « …un petit lieu misérable avec de toutes petites maisons, des cabanes de foire ou de crèche, pauvre et misérable, avec un sol maigre et mince, où seuls des tamaris et un peu de vigne parviennent à pousser, avec à peine de richesse autre que le vent salé, l’eau de mer et un soleil implacable. Le sol est de marne rouge, comme pétri de sang et de feu solaire qui continue de brûler et de le dessécher davantage chaque jour. Les figuiers ont des branches desséchées et l’air maigre des habitants qui ont souffert de grandes famines et ont du mal à s’en sortir, penchés comme prêts à fuir, un pied déjà levé. Et pourtant, au milieu de cette tristesse écrasante, on aperçoit une goutte de joie : des buissons de câpres d’une taille extraordinaire qui abritent une clairière de la taille d’un aire de battage, et ici ou là une frange de roseaux verts qui, lorsque le vent les traverse, sonnent comme une flûte. Les bâtiments de la Colònia, éparpillés dans un bel désordre le long de la plage nue et noire pleine de galets – des pierres cuites d’un rouge si furieux qu’il fait mal aux yeux – contrastent typiquement avec les encadrements blancs des fenêtres. » Ici vous pouvez voir de nombreuses photos anciennes du village.

Colònia de Sant Pere, Artà, au début des années 1970. C’est ainsi que Rafel Ginard la voyait dans ses Croquis artanencs (1929) : « …un petit lieu misérable avec de toutes petites maisons, des cabanes de foire ou de crèche, pauvre et misérable, avec un sol maigre et mince, où seuls des tamaris et un peu de vigne parviennent à pousser, avec à peine de richesse autre que le vent salé, l’eau de mer et un soleil implacable. Le sol est de marne rouge, comme pétri de sang et de feu solaire qui continue de brûler et de le dessécher davantage chaque jour. Les figuiers ont des branches desséchées et l’air maigre des habitants qui ont souffert de grandes famines et ont du mal à s’en sortir, penchés comme prêts à fuir, un pied déjà levé. Et pourtant, au milieu de cette tristesse écrasante, on aperçoit une goutte de joie : des buissons de câpres d’une taille extraordinaire qui abritent une clairière de la taille d’un aire de battage, et ici ou là une frange de roseaux verts qui, lorsque le vent les traverse, sonnent comme une flûte. Les bâtiments de la Colònia, éparpillés dans un bel désordre le long de la plage nue et noire pleine de galets – des pierres cuites d’un rouge si furieux qu’il fait mal aux yeux – contrastent typiquement avec les encadrements blancs des fenêtres. » Ici vous pouvez voir de nombreuses photos anciennes du village.

Nous sommes le vendredi 15 janvier 1976. Depuis moins de deux mois, Franco pourrit dans la Vallée des Morts (en réalité, cela faisait déjà longtemps avant son enterrement), et en Espagne, personne ne sait vraiment ce qui va se passer ensuite. L’aube se lève sur la Colònia de Sant Pere, un petit port de pêche de Majorque, encore épargné par la destruction touristique, tout près d’Artà. Le colonel de la Guardia Civil observe, à quelques mètres seulement de l’entrée du port, un jet d’eau intermittent apparaître. En effet, une baleine tourne en rond, s’approchant des amarres. Elle est énorme et semble gravement blessée. En milieu de matinée, deux bateaux de pêche – beaucoup trop fragiles – tentent nerveusement d’empêcher l’animal de s’échouer dans le port, mais échouent. Il y a beaucoup de sang autour. Ils décident de le sortir de l’eau, ce qu’ils réussissent en attachant des cordes autour de sa queue. La baleine mourante, épuisée, ne peut que souffler. Elle restera vivante et gémira terriblement lorsque quelques garçons de la Colònia, accompagnés d’autres venus d’Artà pour voir le prodige, grimperont plus tard dessus. C’est un carnaval, le meilleur prélude possible à la grande nuit de Sant Antoni – avec feu, bénédiction des animaux et le diable ; nous sommes au sommet festif de l’hiver, en particulier à Artà et dans les villages du nord de l’île. À la tombée de la nuit, la baleine – un rorqual d’environ 14 mètres – est morte, tout son poids reposant sur la digue où ils ont réussi à la traîner. Et maintenant, nous avons tous les ingrédients pour un film qui pourrait être raconté tout aussi efficacement dans les tons néoréalistes, voire sarcastiques, de Berlanga, que dans la densité métaphysique des récits de baleines de Moby Dick – bien que le tempérament méditerranéen tende fortement vers la première option.

La Guardia Civil et le Commandement naval, essayant précipitamment de clarifier leurs droits et leur autorité respectifs sur le cadavre du monstre

La Guardia Civil et le Commandement naval, essayant précipitamment de clarifier leurs droits et leur autorité respectifs sur le cadavre du monstre

Deux jours après l’apparition de la baleine, toutes les questions éclatent. À qui appartient-elle ? Qui est responsable de ce désordre ? Que peut gagner le village avec toute cette viande et cette graisse – et avec les os ? Pourrait-on accrocher le squelette et créer un musée pour attirer les touristes ? Par où commencer ? La baleine commence à sentir mauvais.

Le lendemain de Sant Antoni, la nouvelle a déjà atteint la presse nationale. ABC rapporte les disputes autour du « potentiel intérêt touristique » de l’exposition d’un squelette de baleine dans le village, contre le souhait du Commandement naval et de l’Institut océanographique de le réclamer, avec l’intervention modeste de certains pionniers de l’environnement du GOB, qui ont leurs propres idées sur la préservation des restes. On peut déjà imaginer un scénario fait de tonnes de viande, de sang et de l’apparition d’une odeur insupportable.

Le lendemain de Sant Antoni, la nouvelle a déjà atteint la presse nationale. ABC rapporte les disputes autour du « potentiel intérêt touristique » de l’exposition d’un squelette de baleine dans le village, contre le souhait du Commandement naval et de l’Institut océanographique de le réclamer, avec l’intervention modeste de certains pionniers de l’environnement du GOB, qui ont leurs propres idées sur la préservation des restes. On peut déjà imaginer un scénario fait de tonnes de viande, de sang et de l’apparition d’une odeur insupportable.

Heureusement, les habitants de Majorque sont généralement pacifiques par nature, et tout a été progressivement réglé avec bonne volonté et la touche bienfaisante d’indolence qui nous caractérise. Sur d’autres îles, une baleine échouée a provoqué des massacres, comme celui survenu vers 1833 au Convincing Ground, en Australie. Notre ami Miquel Àngel Llauger vient de publier ses souvenirs de ces jours qui ont animé la vie à la Colònia de Sant Pere. Il avait alors treize ans et lisait avec fascination Cent ans de solitude, donc son récit ne pouvait commencer que ainsi : « De nombreuses années plus tard, face au blanc brûlé de l’écran, l’écrivain de soixante ans se souvient du lointain crépuscule où son père l’emmena voir la baleine » (Díptic de la balena, 2025). Il est dommage qu’aucun reportage en direct des événements n’ait été écrit et qu’aucune bonne photographie ne subsiste. La vérité est ainsi reléguée aux souvenirs individuels et à la transmission orale parmi ceux qui ont participé — et ceux qui croient avoir participé — avec les inévitables divergences et discussions passionnées sur qui a fait quoi ou décidé autrement. Pourtant, les photographies rassemblées dans Fotos Antigues de Artà fournissent un témoignage extraordinaire.

Les premiers instants de l’apparition de la baleine, éclaboussant faiblement dans l’eau ensanglantée et frappant contre les rochers de la digue

Les premiers instants de l’apparition de la baleine, éclaboussant faiblement dans l’eau ensanglantée et frappant contre les rochers de la digue

La première décision fut de l’attacher à un bateau et de la remorquer en mer. L’Institut océanographique avertit que le vent et les vagues la ramèneraient au même endroit, ce qui arriva effectivement, malgré l’attache de deux ancres dans l’espoir qu’elle coulerait. Une semaine plus tard, elle était de retour, dans un état bien pire. La possibilité — classique dans ce genre de cas — de l’exploser avec des explosifs fut également envisagée, mais abandonnée par manque de moyens.

La première décision fut de l’attacher à un bateau et de la remorquer en mer. L’Institut océanographique avertit que le vent et les vagues la ramèneraient au même endroit, ce qui arriva effectivement, malgré l’attache de deux ancres dans l’espoir qu’elle coulerait. Une semaine plus tard, elle était de retour, dans un état bien pire. La possibilité — classique dans ce genre de cas — de l’exploser avec des explosifs fut également envisagée, mais abandonnée par manque de moyens.

La « solution finale » fut donc de faire venir une pelle mécanique puissante (le tracteur d’un agriculteur local ne suffisait pas) et de la tirer à terre. Un plongeur en combinaison de plongée est allé dans l’eau pour l’attacher par la queue.

La « solution finale » fut donc de faire venir une pelle mécanique puissante (le tracteur d’un agriculteur local ne suffisait pas) et de la tirer à terre. Un plongeur en combinaison de plongée est allé dans l’eau pour l’attacher par la queue.

Puis il fut temps de passer aux choses sérieuses. Avec des tronçonneuses, le travail se transforma en véritable abattage. De gros morceaux de viande furent emmenés en mer, dans l’espoir que cette bonne nourriture profiterait aux poissons. Certaines personnes emportèrent des morceaux chez elles pour les mettre dans leurs congélateurs. D’autres dirent que la graisse était aussi bonne que le saindoux.

Puis il fut temps de passer aux choses sérieuses. Avec des tronçonneuses, le travail se transforma en véritable abattage. De gros morceaux de viande furent emmenés en mer, dans l’espoir que cette bonne nourriture profiterait aux poissons. Certaines personnes emportèrent des morceaux chez elles pour les mettre dans leurs congélateurs. D’autres dirent que la graisse était aussi bonne que le saindoux.

Après de nombreuses heures de travail presque vain, lorsque l’odeur était devenue si forte qu’il fallait se couvrir le nez avec un mouchoir, ils trouvèrent enfin la solution de la solution finale : arroser la grande quantité de restes qui ne pouvait être enlevée avec des bidons d’essence et les enflammer jusqu’à ce qu’ils soient réduits en cendres. Cela brûla pendant toute une semaine.

Après de nombreuses heures de travail presque vain, lorsque l’odeur était devenue si forte qu’il fallait se couvrir le nez avec un mouchoir, ils trouvèrent enfin la solution de la solution finale : arroser la grande quantité de restes qui ne pouvait être enlevée avec des bidons d’essence et les enflammer jusqu’à ce qu’ils soient réduits en cendres. Cela brûla pendant toute une semaine.

Ce qui n’avait pas été correctement prévu, c’est que brûler toute cette graisse produirait de la fumée noire et, pire encore, des cendres collantes qui adhéreraient aux murs, aux volets et aux fenêtres — et même aux vêtements rangés dans les armoires. Pendant des mois, chaque recoin dut être frotté avec du détergent.

Ce qui n’avait pas été correctement prévu, c’est que brûler toute cette graisse produirait de la fumée noire et, pire encore, des cendres collantes qui adhéreraient aux murs, aux volets et aux fenêtres — et même aux vêtements rangés dans les armoires. Pendant des mois, chaque recoin dut être frotté avec du détergent.

Ce qu’il est finalement advenu de ces os tant convoités reste un mystère. L’Institut océanographique et le Commandement naval abandonnèrent rapidement toute prétention, probablement pour ne pas avoir à assumer de responsabilité. Au début, les villageois célébrèrent la remise avec enthousiasme, mais en réalité, ils en avaient tellement assez du monstre qu’ils perdirent rapidement tout intérêt pour l’avenir des restes et, une fois les festivités de Sant Antoni terminées, retournèrent à leurs affaires. La trace de graisse brûlée resta longtemps comme le seul témoignage de la visite du Léviathan. Miquel Àngel Llauger passa plusieurs mois à enquêter sur ce qu’il advint du squelette. Il rapporte que quelques jeunes du village recueillirent les restes dans l’intention de les nettoyer et de les utiliser, mais que les morceaux finirent par être dispersés. Le grand crâne qui pouvait être vu pendant quelques années dans un restaurant de Port de Pollença, le Restaurant Llenaire, a depuis longtemps disparu. On sait qu’un grand os fut emporté par le peintre Miquel Barceló dans son atelier. Du reste, on n’entendit plus jamais parler. Le monstre disparut, ne laissant qu’une marque noire au sol, tout comme les démons disparaissent parmi les braises et les étincelles des foguerons de Sant Antoni. Plus lentement, et avec ses os bien comptés, Franco disparaissait également pendant ces mêmes mois.

Adrian Collaert, Piscium vivae icones (Anvers : s.n., vers 1610)

Adrian Collaert, Piscium vivae icones (Anvers : s.n., vers 1610)

Add comment