Quando Tamás viene a Palma, compiamo due rituali che garantiscono la felicità dei giorni che passeremo insieme. Prima, sulla strada dall'aeroporto verso casa, ci fermiamo al Varadero per una birra, guardando la Cattedrale e lo skyline di Palma da quello che un tempo era il vecchio Passeig de la Riba.

La scogliera costruita davanti al Palazzo dell'Almudaina si trasformò gradualmente nel “Passeig de la Riba,” un luogo amato dai palmensi perché era un prolungamento verso il mare del Born. Presto fu aggiunto un chiosco, che divenne un popolare punto d’incontro (sotto). Oggi gli autobus portano qui i turisti delle navi da crociera per iniziare la loro visita della città. Questa foto fu scattata dove ora si trova il bar Varadero.

La scogliera costruita davanti al Palazzo dell'Almudaina si trasformò gradualmente nel “Passeig de la Riba,” un luogo amato dai palmensi perché era un prolungamento verso il mare del Born. Presto fu aggiunto un chiosco, che divenne un popolare punto d’incontro (sotto). Oggi gli autobus portano qui i turisti delle navi da crociera per iniziare la loro visita della città. Questa foto fu scattata dove ora si trova il bar Varadero.

Col tempo, la passeggiata continuò ad espandersi. Dietro al fotografo si trovava il faro “far de la Riba” (da Fotos Antiguas de Mallorca).

Col tempo, la passeggiata continuò ad espandersi. Dietro al fotografo si trovava il faro “far de la Riba” (da Fotos Antiguas de Mallorca).

Il secondo rituale, anch’esso a tema marittimo, consiste nel chiedergli—retoricamente—“Cosa ti va di mangiare?”, alla quale la risposta è invariabilmente: “Un pesce di mare!” Forse la golosità attenua brevemente la famosa sensibilità linguistica di Tamás, e non nota il pleonasmo di dire “pesce di mare” a Maiorca—come se il Danubio arrivasse fin qui, o come se stesse portando con sé anche il Lago Balaton. Giuro che è impossibile comprare pesce fresco a Maiorca che non venga dal mare, e alcuni mallorchini probabilmente nemmeno si rendono conto che in quelle strane e insipide acque interne ci possa essere qualcosa di commestibile.

Al contrario, molti anni fa viaggiai a Budapest portando un po’ di mare con me. Erano due grandi scatole di orate che contrabbandai. Alle 6:30 del mattino andai al Mercat de l’Olivar e comprai otto porzioni di orata, procurai due scatole di polistirolo dal laboratorio di analisi cliniche del principale ospedale di Palma, le riempii a metà con ghiaccio secco usato per il trasporto di campioni medici, posizionai quattro orate in ogni scatola, avvolsi tutto con nastro adesivo e mi recai all’aeroporto come se fossero solo due valigie in più. Il nastro trasportatore le inghiottì intere, e le orate viaggiarono felici senza alcun scossone e senza dover mostrare passaporto nel vano cargo di un aereo Wizzair. Ero convinto che non le avrei mai più riviste, ma riapparvero integre al ritiro bagagli dell’aeroporto di Budapest. E non solo le vidi—le divorammo quella stessa sera, cucinate alla mallorchina nel forno di casa di Tamás.

Un’impresa ancora maggiore, naturalmente, fu quella del direttore del circo che trasportò una balena sulla pianura ungherese per esibirla mentre lentamente marciva nel rimorchio di un enorme camion (non esistono scatole di polistirolo così grandi, né abbastanza ghiaccio). In quel caso, però, la presenza dell’animale marino scatenò un’oscura ondata di violenza tra i villaggi. La storia inquietante fu filmata da Béla Tarr in Werckmeister Harmonies (sceneggiatura di László Krasznahorkai, 2000).

Gli animali marini hanno abitudini oscure e talvolta si comportano in modo capriccioso, venendo e andando senza che nessuno debba istruirli o indicare loro dove andare. Una specie scompare dai fondali e non viene pescato nemmeno un piccolo—finché, altrettanto inaspettatamente, riappare e riempie le reti dei pescatori.

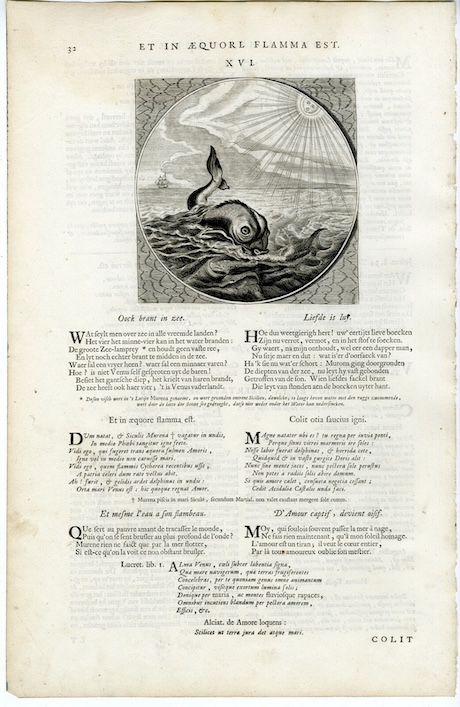

E alcuni pesci si innamorano così follemente da perdere la volontà di continuare a nuotare. Alle de Wercken van den heere Jacob Cats, 1655, p. 32

E alcuni pesci si innamorano così follemente da perdere la volontà di continuare a nuotare. Alle de Wercken van den heere Jacob Cats, 1655, p. 32

A volte i pesci ci piovono addosso, come si meravigliava Seneca nelle Naturales Quaestiones (“Quid quod saepe pisces quoque pluere visum est?…” [Perché spesso si vede cadere pesci dal cielo?], I, 6, 2–4), o Athenaeus nel Deipnosophistae (“Ferunt etiam pisces de caelo decidisse, ut in Paeonia et in Dardania, atque in regione Chaeroneae…” [Si dice che a volte i pesci cadano dal cielo], VII, 331e–f); e dietro a questi episodi, tante storie immerse nel mirabilia dal Medioevo al Barocco: Isidoro di Siviglia (Etymologiae XIII, 7, 7), Alberto Magno, Cardano, Kircher… Oppure, ad esempio, Olaus Magnus nel suo libro sulle regioni inesplorate del Nord (1555):

Olaus Magnus, Historia de gentibus septentrionalibus, lib. XX. “De piscibus” – Cap. XXX. “De lapsu Piscium, Ranarum, Murium, Vermium, & Lapidum”, p. 726

Olaus Magnus, Historia de gentibus septentrionalibus, lib. XX. “De piscibus” – Cap. XXX. “De lapsu Piscium, Ranarum, Murium, Vermium, & Lapidum”, p. 726

Per quanto ne sappia, le balene non sono mai piovute dal cielo. Ma è ben noto che questi animali tendono a sorprendere le popolazioni costiere apparendo inaspettatamente sulle spiagge e, spesso, scegliendo un’area abitata per trascorrervi le ultime ore e morire lì, terrorizzando gli spettatori. Una delle storie più interessanti di questo tipo potrebbe essere quella della bestia che i sudditi di Giustiniano I (527–565) chiamarono Porphyrios, che terrorizzò tutte le navi in avvicinamento a Costantinopoli per oltre sessant’anni. Procopius di Cesarea racconta la storia nella sua Secret History e nella History of the Wars *, fornendo dettagli delle sue enormi dimensioni e ferocia. Porphyrios attaccava pescatori e navi da guerra, affondandole con un solo colpo di coda. Nonostante i tentativi di distruggerlo promossi dallo stesso imperatore (che, purtroppo, non pensò a pregare San Raffaele d’Etiopia), Porphyrios cessò le sue devastazioni solo il giorno in cui si arenò in bassi fondali fangosi all’ingresso del Mar Nero inseguendo i delfini e non poté più tornare in acque profonde. I locali allertati accorsero con asce e coltelli, ma con quegli strumenti riuscirono a malapena a trafiggere la sua pelle. Alla fine riuscirono a legarlo e a trascinarlo a fatica a riva, dove lo smembrarono e molti di loro, proprio sul posto, organizzarono un allegro e abbondantissimo barbecue. Si può dubitare se quella bestia fosse davvero Porphyrios, ma resta il fatto che da quel giorno nessun’altra balena terrorizzò il Bosforo.

Ci sono alcune curiose costanti nella letteratura moderna quando compaiono balene spiaggiate o carcasse di balena: animali immensi che si decompongono senza che nessuno sappia come liberarsene. Spesso vengono trasformati in simboli di un potere in decadenza, oppure di una situazione sociale segnata da tensioni latenti e irrisolvibili, difficili perfino da esprimere a parole, la cui presenza sotterranea avvelena irreversibilmente l’aria e la convivenza. Questo è il peso angoscioso del film di Béla Tarr, ed è presente anche — in scala minore e avvolto nella sua caratteristica ironia — nel racconto di Eduardo Mendoza La ballena (dal volume Tres vidas de santos, 2009), con una balena morta nel porto di Barcellona alla fine degli anni Cinquanta.

Ed è anche lo sfondo lontano di una storia più immediata che ora vorrei rievocare.

Colònia de Sant Pere, Artà, all’inizio degli anni Settanta. Così la vedeva Rafel Ginard nei suoi Croquis artanencs (1929): “… un luogo miserabile di casette minuscole, baracche da fiera o da presepe, povero e squallido, con un suolo sottile e avaro, dove riescono a vivere solo i tamerici e un po’ di vite, senza altra ricchezza che il vento salmastro, l’acqua di mare e un sole implacabile. Il terreno è marna rossa, come impastata di sangue e del fuoco solare che ancora la brucia e la inaridisce ogni giorno di più. I fichi hanno rami secchi e l’aspetto smunto di chi ha patito grande fame e fa fatica a tirare avanti, piegati come pronti alla fuga, con un piede già sollevato. E tuttavia, in mezzo a tanta tristezza, si scorge una goccia di gioia: capperi di dimensioni straordinarie che riparano uno spiazzo grande come un’aia, e qua e là una frangia di canne verdi che, quando il vento le attraversa, suonano come un flauto. Gli edifici della Colònia, sparsi in un bel disordine lungo la spiaggia nuda e nera, piena di ciottoli — pietre cotte che hanno assunto un rosso così feroce da far male agli occhi — contrastano in modo tipico con i bordi bianchi a calce che incorniciano le finestre.” Qui si possono vedere molte fotografie d’epoca del villaggio

Colònia de Sant Pere, Artà, all’inizio degli anni Settanta. Così la vedeva Rafel Ginard nei suoi Croquis artanencs (1929): “… un luogo miserabile di casette minuscole, baracche da fiera o da presepe, povero e squallido, con un suolo sottile e avaro, dove riescono a vivere solo i tamerici e un po’ di vite, senza altra ricchezza che il vento salmastro, l’acqua di mare e un sole implacabile. Il terreno è marna rossa, come impastata di sangue e del fuoco solare che ancora la brucia e la inaridisce ogni giorno di più. I fichi hanno rami secchi e l’aspetto smunto di chi ha patito grande fame e fa fatica a tirare avanti, piegati come pronti alla fuga, con un piede già sollevato. E tuttavia, in mezzo a tanta tristezza, si scorge una goccia di gioia: capperi di dimensioni straordinarie che riparano uno spiazzo grande come un’aia, e qua e là una frangia di canne verdi che, quando il vento le attraversa, suonano come un flauto. Gli edifici della Colònia, sparsi in un bel disordine lungo la spiaggia nuda e nera, piena di ciottoli — pietre cotte che hanno assunto un rosso così feroce da far male agli occhi — contrastano in modo tipico con i bordi bianchi a calce che incorniciano le finestre.” Qui si possono vedere molte fotografie d’epoca del villaggio

È venerdì 15 gennaio 1976. Da meno di due mesi Franco sta marcendo nella Valle de los Caídos (in verità lo faceva già da molto prima di essere sepolto), e in Spagna nessuno sa bene che cosa accadrà. L’alba si leva sulla Colònia de Sant Pere, un piccolo porto peschereccio di Maiorca, ancora intatto rispetto alla devastazione turistica, molto vicino ad Artà. Il colonnello della Guardia Civil osserva come, a pochi metri dall’imboccatura del porto, compaia a tratti uno sbuffo d’acqua. C’è infatti una balena che gira lì intorno, avvicinandosi sempre più agli ormeggi. È enorme. E sembra gravemente ferita. A metà mattina, due pescherecci — fin troppo fragili — cercano nervosamente di impedirle di arenarsi all’interno del porto, ma non riescono a spostarla. C’è molto sangue intorno. Si decide che la cosa migliore sia tirarla fuori dall’acqua, operazione che riescono a compiere legando delle corde alla coda. La balena morente, sfinita, riesce solo a soffiare. Rimarrà viva e gemerà terribilmente quando alcuni ragazzi della Colònia, insieme ad altri accorsi da Artà per vedere la meraviglia, saliranno più tardi sul suo corpo. È un carnevale, il miglior preludio possibile alla grande notte di Sant Antoni — del fuoco, della benedizione degli animali e del diavolo; siamo al culmine festivo dell’inverno, soprattutto ad Artà e nei villaggi del nord dell’isola. Al calare della notte, la balena — un rorqual comune lungo circa 14 metri — è morta, con tutto il suo peso appoggiato sul frangiflutti fino al quale sono riusciti a trascinarla. E ora abbiamo tutti gli ingredienti per un film che potrebbe essere raccontato con altrettanta efficacia sia nei toni neorealisti, persino sarcastici, di Berlanga, sia con la densità metafisica dei racconti di balene che vanno da Moby Dick in poi — anche se il temperamento mediterraneo spinge decisamente verso la prima opzione.

La Guardia Civil e il Comando Navale che cercano in fretta di chiarire i rispettivi diritti e l’autorità sul cadavere del mostro

La Guardia Civil e il Comando Navale che cercano in fretta di chiarire i rispettivi diritti e l’autorità sul cadavere del mostro

Due giorni dopo l’apparizione della balena, esplodono tutte le domande. Di chi è? Chi è responsabile di tutto questo pasticcio? Che cosa può ricavare il villaggio da tutta questa carne e da questo grasso — e dalle ossa? Si potrebbe appendere lo scheletro e creare un museo per attirare turisti? Da dove si comincia? La balena comincia a puzzare.

La mattina dopo Sant Antoni, la notizia è già arrivata alla stampa nazionale. ABC riferisce delle dispute sul “possibile interesse turistico” dell’esposizione dello scheletro di una balena nel villaggio, contrapposto al desiderio del Comando Navale e dell’Istituto Oceanografico di rivendicarlo, con il modesto intervento di alcuni pionieri dell’ambientalismo del GOB, che hanno idee proprie su come preservare i resti. Si avverte già uno scenario fatto di tonnellate di carne, sangue e l’inizio di un fetore insopportabile

La mattina dopo Sant Antoni, la notizia è già arrivata alla stampa nazionale. ABC riferisce delle dispute sul “possibile interesse turistico” dell’esposizione dello scheletro di una balena nel villaggio, contrapposto al desiderio del Comando Navale e dell’Istituto Oceanografico di rivendicarlo, con il modesto intervento di alcuni pionieri dell’ambientalismo del GOB, che hanno idee proprie su come preservare i resti. Si avverte già uno scenario fatto di tonnellate di carne, sangue e l’inizio di un fetore insopportabile

Fortunatamente, le persone a Maiorca tendono ad essere pacifiche per natura, e tutto fu gradualmente risolto con buona volontà e con il tocco benefico dell’indolenza che ci caratterizza. In altre isole, una balena arenata ha causato massacri, come quello scoppiato intorno al 1833 a Convincing Ground, in Australia. Il nostro amico Miquel Àngel Llauger ha appena pubblicato i suoi ricordi di quei giorni che animarono la vita nella Colònia de Sant Pere. All’epoca aveva tredici anni e leggeva Cent’anni di solitudine con fascinazione, quindi il suo racconto non poteva che cominciare così: “Molti anni dopo, di fronte al bianco bruciato dello schermo, lo scrittore sessantenne ricorda il lontano crepuscolo in cui suo padre lo portò a vedere la balena” (Díptic de la balena, 2025). Peccato che non sia stato scritto alcun resoconto dal vivo degli eventi e che non siano sopravvissute buone fotografie. La verità è così relegata ai ricordi individuali e alla trasmissione orale tra coloro che parteciparono – e tra coloro che credono di averlo fatto – con inevitabili discrepanze e accesi dibattiti su chi fece cosa o decise diversamente. Eppure, le fotografie raccolte in Fotos Antigues de Artà offrono una testimonianza straordinaria.

I primi momenti della comparsa della balena, debolmente schizzando in acque insanguinate e sbattendo contro le rocce del frangiflutti

I primi momenti della comparsa della balena, debolmente schizzando in acque insanguinate e sbattendo contro le rocce del frangiflutti

La prima decisione fu di agganciarla a una barca e rimorchiarla nuovamente in mare. L’Istituto Oceanografico avvertì che vento e onde l’avrebbero riportata nello stesso punto, come effettivamente accadde, nonostante fossero stati legati due ancoraggi nella speranza che affondasse. Una settimana dopo era tornata, in condizioni molto peggiori. Si considerò anche la possibilità – classica in tali casi – di farla esplodere con gli esplosivi, ma fu scartata per mancanza di mezzi.

La prima decisione fu di agganciarla a una barca e rimorchiarla nuovamente in mare. L’Istituto Oceanografico avvertì che vento e onde l’avrebbero riportata nello stesso punto, come effettivamente accadde, nonostante fossero stati legati due ancoraggi nella speranza che affondasse. Una settimana dopo era tornata, in condizioni molto peggiori. Si considerò anche la possibilità – classica in tali casi – di farla esplodere con gli esplosivi, ma fu scartata per mancanza di mezzi.

Così la “soluzione finale” fu quella di procurarsi un escavatore potente (il trattore di un contadino locale non bastava) e trascinarla a riva. Un subacqueo in muta entrò in acqua per legarla per la coda.

Così la “soluzione finale” fu quella di procurarsi un escavatore potente (il trattore di un contadino locale non bastava) e trascinarla a riva. Un subacqueo in muta entrò in acqua per legarla per la coda.

E poi arrivò il momento di fare sul serio. Con le motoseghe, il lavoro si trasformò in una vera e propria macellazione. Grandi pezzi di carne furono portati in mare nella speranza che un cibo così buono per i pesci beneficiasse la pesca. Alcune persone portarono pezzi a casa per metterli nei loro congelatori. Altri dicevano che il grasso era buono quanto lo strutto di maiale.

E poi arrivò il momento di fare sul serio. Con le motoseghe, il lavoro si trasformò in una vera e propria macellazione. Grandi pezzi di carne furono portati in mare nella speranza che un cibo così buono per i pesci beneficiasse la pesca. Alcune persone portarono pezzi a casa per metterli nei loro congelatori. Altri dicevano che il grasso era buono quanto lo strutto di maiale.

Dopo molte ore di lavoro quasi inutile, quando il fetore era diventato così forte che bisognava coprirsi il naso con un fazzoletto, trovarono finalmente la soluzione della soluzione finale: spruzzare la grande quantità di resti che non potevano essere rimossi con taniche di benzina e dar loro fuoco fino a ridurli in cenere. Bruciò per una settimana intera.

Dopo molte ore di lavoro quasi inutile, quando il fetore era diventato così forte che bisognava coprirsi il naso con un fazzoletto, trovarono finalmente la soluzione della soluzione finale: spruzzare la grande quantità di resti che non potevano essere rimossi con taniche di benzina e dar loro fuoco fino a ridurli in cenere. Bruciò per una settimana intera.

Non era stato calcolato che bruciare tutto quel grasso avrebbe prodotto fumo nero e, peggio ancora, cenere appiccicosa che si attaccava a muri, persiane e finestre – e persino ai vestiti riposti negli armadi. Nei mesi successivi, ogni angolo dovette essere strofinato con detergente.

Non era stato calcolato che bruciare tutto quel grasso avrebbe prodotto fumo nero e, peggio ancora, cenere appiccicosa che si attaccava a muri, persiane e finestre – e persino ai vestiti riposti negli armadi. Nei mesi successivi, ogni angolo dovette essere strofinato con detergente.

Che fine abbiano fatto quelle ossa tanto ambite rimane un mistero. L’Istituto Oceanografico e il Comando Navale rinunciarono rapidamente a qualsiasi pretesa, probabilmente per non doversi assumere alcuna responsabilità. All’inizio, i paesani celebrarono con entusiasmo la consegna, ma in realtà erano così stanchi del mostro che presto persero interesse per il futuro dei resti e, terminate le festività di Sant Antoni, tornarono ai loro affari. La macchia di grasso bruciato rimase a lungo come unica testimonianza della visita del Leviatano. Miquel Àngel Llauger trascorse diversi mesi indagando su ciò che accadde allo scheletro. Racconta che alcuni giovani del villaggio raccolsero i resti con l’intenzione di pulirli e usarli, ma che i pezzi finirono dispersi. Il grande cranio che per alcuni anni si poteva vedere in un ristorante di Port de Pollença, il Restaurant Llenaire, è da tempo scomparso. Si sa che un grosso osso fu preso dal pittore Miquel Barceló per il suo studio. Del resto, non se ne seppe più nulla. Il mostro scomparve, lasciando solo una macchia nera sul terreno, proprio come i demoni scompaiono tra le braci e le scintille dei foguerons di Sant Antoni. Più lentamente, e con le sue ossa ben contate, anche Franco stava scomparendo in quegli stessi mesi.

Adrian Collaert, Piscium vivae icones (Anversa: s.n., c. 1610)

Adrian Collaert, Piscium vivae icones (Anversa: s.n., c. 1610)

Add comment