Wenn Tamás nach Palma kommt, führen wir zwei Rituale durch, die das Glück der Tage garantieren, die wir gemeinsam verbringen werden. Zuerst, auf dem Weg vom Flughafen nach Hause, halten wir am Varadero für ein Bier an, mit Blick auf die Kathedrale und die Skyline von Palma von dem, was einst der alte Passeig de la Riba war.

Der Wellenbrecher vor dem Almudaina-Palast verwandelte sich allmählich in die „Passeig de la Riba“, ein beliebter Ort für die Menschen von Palma, weil er eine meerwärts verlängernde Erweiterung des Born war. Bald wurde ein Kiosk hinzugefügt, der ein beliebter Treffpunkt wurde (unten). Heute bringen Busse Kreuzfahrttouristen hierher, um ihre Stadtbesichtigung zu beginnen. Dieses Foto wurde dort aufgenommen, wo sich heute die Bar Varadero befindet.

Der Wellenbrecher vor dem Almudaina-Palast verwandelte sich allmählich in die „Passeig de la Riba“, ein beliebter Ort für die Menschen von Palma, weil er eine meerwärts verlängernde Erweiterung des Born war. Bald wurde ein Kiosk hinzugefügt, der ein beliebter Treffpunkt wurde (unten). Heute bringen Busse Kreuzfahrttouristen hierher, um ihre Stadtbesichtigung zu beginnen. Dieses Foto wurde dort aufgenommen, wo sich heute die Bar Varadero befindet.

Mit der Zeit wuchs die Promenade weiter. Hinter dem Fotografen stand der Leuchtturm „far de la Riba“ (von Fotos Antiguas de Mallorca).

Mit der Zeit wuchs die Promenade weiter. Hinter dem Fotografen stand der Leuchtturm „far de la Riba“ (von Fotos Antiguas de Mallorca).

Das zweite Ritual, ebenfalls maritim inspiriert, besteht darin, ihn rhetorisch zu fragen: „Worauf hast du Appetit?“, worauf die Antwort immer lautet: „Ein Meeresfisch!“ Vielleicht dämpft die Völlerei kurzzeitig Tamás’ berühmte sprachliche Schärfe, sodass er den Pleonasmus „Meeresfisch“ in Mallorca nicht bemerkt—als ob die Donau bis hierher fließen würde oder er den Balaton mitschleppen würde. Ich schwöre, es ist unmöglich, in Mallorca frischen Fisch zu kaufen, der nicht aus dem Meer stammt, und manche Mallorquiner merken wahrscheinlich nicht einmal, dass es in diesen seltsamen, geschmacklosen Binnengewässern überhaupt etwas Essbares geben könnte.

Im Gegensatz dazu reiste ich vor vielen Jahren nach Budapest und brachte ein Stück Meer mit. Es waren zwei große Kisten Goldbrassen, die ich einschmuggelte. Um 6:30 Uhr morgens ging ich zum Mercat de l’Olivar und kaufte acht Portionen Goldbrassen, besorgte zwei Styroporkisten aus dem klinischen Labor des Hauptkrankenhauses von Palma, füllte sie zur Hälfte mit Trockeneis für medizinische Proben, legte vier Brassen in jede Kiste, umwickelte alles mit Klebeband und brachte sie wie zwei weitere Koffer zum Flughafen. Das Förderband verschlang sie vollständig, und die Brassen reisten fröhlich ohne einen einzigen Stoß oder Passkontrolle im Frachtraum eines Wizzair-Flugzeugs. Ich war überzeugt, sie nie wiederzusehen, doch sie tauchten unversehrt am Gepäckband in Budapest auf. Und nicht nur das—wir verzehrten sie noch in derselben Nacht, zubereitet nach mallorquinischer Art im Ofen bei Tamás zu Hause.

Eine noch größere Leistung war natürlich die des Zirkusdirektors, der einen Wal auf die ungarische Tiefebene transportierte, um ihn auszustellen, während er langsam im Anhänger eines riesigen Lastwagens verfault (solche Styroporkisten gibt es nicht, und Eis in ausreichender Menge auch nicht). In diesem Fall jedoch löste die Anwesenheit des Meerestiers eine düstere Gewaltwelle unter den Dorfbewohnern aus. Die beunruhigende Geschichte wurde von Béla Tarr in Werckmeister Harmonies verfilmt (Drehbuch: László Krasznahorkai, 2000).

Meerestiere haben oft geheimnisvolle Gewohnheiten und verhalten sich manchmal eigenwillig, kommen und gehen, ohne dass ihnen jemand sagt, wohin sie gehen sollen. Eine Art verschwindet von den Fanggründen und kein einziger Jungfisch wird gefangen—bis sie, ebenso unerwartet, wieder auftauchen und die Netze der Fischer füllen.

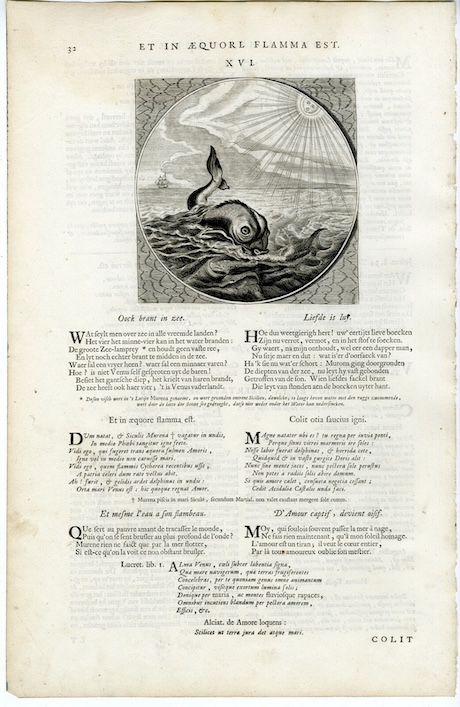

Und manche Fische verlieben sich so sehr, dass sie den Willen verlieren, weiterzuschwimmen. Alle de Wercken van den heere Jacob Cats, 1655, S. 32

Und manche Fische verlieben sich so sehr, dass sie den Willen verlieren, weiterzuschwimmen. Alle de Wercken van den heere Jacob Cats, 1655, S. 32

Manchmal fallen Fische sogar in Form von Regen auf uns herab, wie Seneca in seinen Naturales Quaestiones staunte („Quid quod saepe pisces quoque pluere visum est?…“ [Warum sieht man oft Fische vom Himmel fallen?], I, 6, 2–4), oder Athenaeus im Deipnosophistae („Ferunt etiam pisces de caelo decidisse, ut in Paeonia et in Dardania, atque in regione Chaeroneae…“ [Man sagt, dass Fische vom Himmel gefallen sind], VII, 331e–f); und damit verbunden viele Geschichten voller mirabilia vom Mittelalter bis zum Barock: Isidor von Sevilla (Etymologiae XIII, 7, 7), Albertus Magnus, Cardano, Kircher… Oder zum Beispiel Olaus Magnus in seinem Buch über die unerforschten nördlichen Regionen (1555):

Olaus Magnus, Historia de gentibus septentrionalibus, lib. XX. „De piscibus“ – Kap. XXX. „De lapsu Piscium, Ranarum, Murium, Vermium, & Lapidum“, S. 726

Olaus Magnus, Historia de gentibus septentrionalibus, lib. XX. „De piscibus“ – Kap. XXX. „De lapsu Piscium, Ranarum, Murium, Vermium, & Lapidum“, S. 726

Soweit ich weiß, sind Wale nie vom Himmel gefallen. Aber es ist bekannt, dass diese Tiere die Küstenbevölkerung erschrecken, indem sie unerwartet an Stränden auftauchen und oft ein bewohntes Gebiet wählen, um dort ihre letzten Stunden zu verbringen und zu sterben, sehr zum Entsetzen der Zuschauer. Eine der interessantesten Geschichten dieser Art könnte die Bestie sein, die die Untertanen von Justinian I. (527–565) Porphyrios nannten, die über sechzig Jahre lang alle Schiffe, die Konstantinopel näherten, terrorisierte. Prokop von Caesarea erzählt die Geschichte in seiner Secret History und in der History of the Wars *, mit Details zu ihrer enormen Größe und Wildheit. Porphyrios griff Fischer und Kriegsschiffe gleichermaßen an und versenkte sie mit einem einzigen Schwanzhieb. Trotz Versuchen des Kaisers, ihn zu zerstören (der leider nicht daran dachte, zu Saint Raphael von Äthiopien zu beten), hörte Porphyrios erst auf, als er in schlammigen Untiefen am Eingang zum Schwarzen Meer strandete, während er Delfine jagte, und nicht in tiefere Gewässer zurückkehren konnte. Die alarmierten Einheimischen eilten mit Äxten und Messern herbei, doch damit konnten sie kaum seine Haut durchdringen. Schließlich gelang es ihnen, ihn zu fesseln und mühsam ans Ufer zu ziehen, wo sie ihn zerstückelten und viele von ihnen dort ein fröhliches und üppiges Barbecue veranstalteten. Ob diese Bestie wirklich Porphyrios war, mag bezweifelt werden, aber Tatsache ist, dass von diesem Tag an kein anderer Wal mehr den Bosporus terrorisierte.

In der modernen Literatur gibt es einige bemerkenswerte Konstanten, wenn gestrandete Wale oder Wal-Kadavern auftauchen – gewaltige Tiere, die verrotten, ohne dass jemand weiß, wie man sie loswerden soll. Oft werden sie zu Symbolen einer Macht im Zerfall oder einer sozialen Situation, die von brodelnden, unlösbaren Spannungen geprägt ist, die kaum in Worte zu fassen sind, und deren latente Präsenz die Luft und das Zusammenleben unwiderruflich vergiftet. Dies ist das quälende Gewicht von Béla Tarrs Film, und es zeigt sich auch – in kleinerem Maßstab und umhüllt von seiner charakteristischen Ironie – in Eduardo Mendozas Geschichte La ballena (aus dem Band Tres vidas de santos, 2009), mit einem toten Wal im Hafen von Barcelona Ende der 1950er Jahre.

Und es ist auch der ferne Hintergrund einer unmittelbaren Geschichte, die ich nun in Erinnerung rufen möchte.

Colònia de Sant Pere, Artà, Anfang der 1970er Jahre. So sah es Rafel Ginard in seinen Croquis artanencs (1929): „…ein armseliger Ort mit winzigen Häusern, Jahrmarktshütten oder Krippenhütten, arm und elend, mit dünnem, magerem Boden, auf dem nur Tamarisken und ein wenig Wein gedeihen, ohne nennenswerten Reichtum außer salziger Luft, Meerwasser und unbarmherziger Sonne. Der Boden ist roter Mergel, als sei er mit Blut und Sonnenfeuer geknetet, das ihn Tag für Tag noch mehr austrocknet. Die Feigenbäume haben vertrocknete Äste und das hager wirkende Aussehen von Menschen, die großen Hunger gelitten haben und nur schwer über die Runden kommen, gebeugt wie zum Fliehen, ein Fuß bereits gehoben. Und doch, inmitten der überwältigenden Traurigkeit, entdeckt man einen Tropfen Freude: Kapernsträucher von außergewöhnlicher Größe, die eine Fläche in der Größe eines Dreschplatzes beschatten, und hier und da ein Rand grüner Schilfrohre, die im Wind wie eine Flöte klingen. Die Gebäude der Colònia, verstreut in einem schönen Durcheinander entlang des kahlen, schwarzen Kiesstrandes – gebrannte Steine, die ein so wütendes Rot angenommen haben, dass es weh tut, sie anzusehen – stehen im typischen Kontrast zu den weißen Kalkrahmen der Fenster.” Hier kann man viele alte Fotos des Dorfes sehen.

Colònia de Sant Pere, Artà, Anfang der 1970er Jahre. So sah es Rafel Ginard in seinen Croquis artanencs (1929): „…ein armseliger Ort mit winzigen Häusern, Jahrmarktshütten oder Krippenhütten, arm und elend, mit dünnem, magerem Boden, auf dem nur Tamarisken und ein wenig Wein gedeihen, ohne nennenswerten Reichtum außer salziger Luft, Meerwasser und unbarmherziger Sonne. Der Boden ist roter Mergel, als sei er mit Blut und Sonnenfeuer geknetet, das ihn Tag für Tag noch mehr austrocknet. Die Feigenbäume haben vertrocknete Äste und das hager wirkende Aussehen von Menschen, die großen Hunger gelitten haben und nur schwer über die Runden kommen, gebeugt wie zum Fliehen, ein Fuß bereits gehoben. Und doch, inmitten der überwältigenden Traurigkeit, entdeckt man einen Tropfen Freude: Kapernsträucher von außergewöhnlicher Größe, die eine Fläche in der Größe eines Dreschplatzes beschatten, und hier und da ein Rand grüner Schilfrohre, die im Wind wie eine Flöte klingen. Die Gebäude der Colònia, verstreut in einem schönen Durcheinander entlang des kahlen, schwarzen Kiesstrandes – gebrannte Steine, die ein so wütendes Rot angenommen haben, dass es weh tut, sie anzusehen – stehen im typischen Kontrast zu den weißen Kalkrahmen der Fenster.” Hier kann man viele alte Fotos des Dorfes sehen.

Es ist Freitag, der 15. Januar 1976. Seit weniger als zwei Monaten verrottet Franco im Tal der Gefallenen (in Wahrheit schon lange vor seiner Beerdigung), und in Spanien weiß niemand so recht, was als Nächstes passieren wird. Die Morgendämmerung bricht über der Colònia de Sant Pere herein, einem kleinen Fischereihafen auf Mallorca, noch unberührt von touristischer Zerstörung, ganz in der Nähe von Artà. Der Colonel der Guardia Civil beobachtet, wie nur wenige Meter vom Hafenmund entfernt ein intermittierender Wasserstrahl auftaucht. Tatsächlich kreist dort ein Wal, der sich immer näher an die Anlegestellen bewegt. Er ist enorm und scheint schwer verletzt zu sein. Bis zum Vormittag versuchen zwei Fischerboote – viel zu zerbrechlich – nervös, das Tier daran zu hindern, im Hafen zu stranden, schaffen es aber nicht, es zu bewegen. Überall Blut. Sie beschließen, das Tier aus dem Wasser zu ziehen, was ihnen gelingt, indem sie Seile um den Schwanz binden. Der sterbende Wal, erschöpft, kann nur noch blasen. Er bleibt lebendig und stöhnt furchtbar, als einige Jungen aus der Colònia, zusammen mit anderen aus Artà, die gekommen sind, um das Wunder zu sehen, später auf ihm herumklettern. Es ist ein Karneval, der bestmögliche Auftakt zur großen Nacht von Sant Antoni – mit Feuer, Segnung der Tiere und dem Teufel; wir befinden uns auf dem festlichen Höhepunkt des Winters, besonders in Artà und den Dörfern im Norden der Insel. Bei Einbruch der Nacht ist der Wal – ein Finnwal von etwa 14 Metern Länge – tot, mit seinem vollen Gewicht auf dem Wellenbrecher, zu dem sie ihn geschafft haben. Und nun haben wir alle Zutaten für einen Film, der gleichermaßen effektiv in den neorealistischen, sogar sarkastischen Tönen von Berlanga wie mit der metaphysischen Dichte der Walgeschichten von Moby Dick erzählt werden könnte – obwohl das mediterrane Temperament stark zur ersteren Variante tendiert.

Guardia Civil und Marinekommando, die hastig versuchen, ihre jeweiligen Rechte und Autorität über die Leiche des Monsters geltend zu machen

Guardia Civil und Marinekommando, die hastig versuchen, ihre jeweiligen Rechte und Autorität über die Leiche des Monsters geltend zu machen

Zwei Tage nach dem Erscheinen des Wals brechen alle Fragen aus. Wem gehört er? Wer ist verantwortlich für dieses ganze Chaos? Was kann das Dorf mit all diesem Fleisch und Fett – und den Knochen – anfangen? Könnte man das Skelett aufhängen und ein Museum daraus machen, um Touristen anzulocken? Wo fängt man überhaupt an? Der Wal beginnt zu stinken.

Am Morgen nach Sant Antoni hat die Nachricht bereits die nationale Presse erreicht. ABC berichtet über Streitigkeiten um das „mögliche touristische Interesse“ der Ausstellung eines Walskeletts im Dorf, gegenüber dem Wunsch des Marinekommandos und des Ozeanographischen Instituts, es zu beanspruchen, mit dem bescheidenen Eingreifen einiger Pioniere des Umweltschutzes vom GOB, die eigene Vorstellungen über die Erhaltung der Überreste haben. Man kann bereits ein Szenario aus Tonnen von Fleisch, Blut und dem Beginn eines unerträglichen Gestanks erahnen.

Am Morgen nach Sant Antoni hat die Nachricht bereits die nationale Presse erreicht. ABC berichtet über Streitigkeiten um das „mögliche touristische Interesse“ der Ausstellung eines Walskeletts im Dorf, gegenüber dem Wunsch des Marinekommandos und des Ozeanographischen Instituts, es zu beanspruchen, mit dem bescheidenen Eingreifen einiger Pioniere des Umweltschutzes vom GOB, die eigene Vorstellungen über die Erhaltung der Überreste haben. Man kann bereits ein Szenario aus Tonnen von Fleisch, Blut und dem Beginn eines unerträglichen Gestanks erahnen.

Glücklicherweise sind die Menschen auf Mallorca von Natur aus friedlich, und alles wurde nach und nach mit Wohlwollen und der wohltuenden Prise Trägheit, die uns auszeichnet, geregelt. Auf anderen Inseln hat eine gestrandete Wal Massaker verursacht, wie dasjenige, das um 1833 am Convincing Ground in Australien ausbrach. Unser Freund Miquel Àngel Llauger hat gerade seine Erinnerungen an jene Tage veröffentlicht, die das Leben in der Colònia de Sant Pere bereicherten. Damals war er dreizehn Jahre alt und las fasziniert Hundert Jahre Einsamkeit, sodass sein Bericht nur so beginnen konnte: „Viele Jahre später, vor dem verbrannten Weiß der Leinwand, erinnert sich der sechzigjährige Schriftsteller an die ferne Dämmerung, als sein Vater ihn mitnahm, um den Wal zu sehen“ (Díptic de la balena, 2025). Es ist schade, dass kein Live-Bericht der Ereignisse verfasst wurde und dass keine guten Fotografien erhalten geblieben sind. Die Wahrheit bleibt so den individuellen Erinnerungen und der mündlichen Überlieferung derjenigen überlassen, die teilnahmen – und derjenigen, die glauben, teilgenommen zu haben – mit den unvermeidlichen Diskrepanzen und hitzigen Diskussionen darüber, wer was getan oder anders entschieden hat. Dennoch liefern die in Fotos Antigues de Artà gesammelten Fotografien ein außergewöhnliches Zeugnis.

Die ersten Momente des Auftauchens des Wals, schwach im blutigen Wasser platschend und gegen die Felsen des Wellenbrechers stoßend

Die ersten Momente des Auftauchens des Wals, schwach im blutigen Wasser platschend und gegen die Felsen des Wellenbrechers stoßend

Die erste Entscheidung war, ihn an ein Boot zu hängen und wieder aufs Meer hinauszuschleppen. Das Ozeanographische Institut warnte, dass Wind und Wellen ihn an denselben Ort zurückbringen würden, was tatsächlich geschah, trotz der Befestigung von zwei Ankern in der Hoffnung, dass er sinken würde. Eine Woche später war er wieder da, in noch schlechterem Zustand. Die Möglichkeit – klassisch in solchen Fällen – ihn mit Sprengstoff zu sprengen, wurde ebenfalls erwogen, aber aus Mangel an Mitteln verworfen.

Die erste Entscheidung war, ihn an ein Boot zu hängen und wieder aufs Meer hinauszuschleppen. Das Ozeanographische Institut warnte, dass Wind und Wellen ihn an denselben Ort zurückbringen würden, was tatsächlich geschah, trotz der Befestigung von zwei Ankern in der Hoffnung, dass er sinken würde. Eine Woche später war er wieder da, in noch schlechterem Zustand. Die Möglichkeit – klassisch in solchen Fällen – ihn mit Sprengstoff zu sprengen, wurde ebenfalls erwogen, aber aus Mangel an Mitteln verworfen.

So war die „Endlösung“, einen leistungsstarken Bagger zu holen (der Traktor eines örtlichen Bauern reichte nicht aus) und ihn an Land zu ziehen. Ein Taucher im Neoprenanzug ging ins Wasser, um ihn am Schwanz zu befestigen.

So war die „Endlösung“, einen leistungsstarken Bagger zu holen (der Traktor eines örtlichen Bauern reichte nicht aus) und ihn an Land zu ziehen. Ein Taucher im Neoprenanzug ging ins Wasser, um ihn am Schwanz zu befestigen.

Und dann wurde es ernst. Mit Motorsägen wurde die Arbeit zu einem wahren Schlachten. Große Fleischstücke wurden ins Meer gebracht, in der Hoffnung, dass so gute Nahrung den Fischen zugutekäme. Einige Leute nahmen Stücke mit nach Hause, um sie in ihre Gefrierschränke zu legen. Andere sagten, das Fett sei so gut wie Schweineschmalz.

Und dann wurde es ernst. Mit Motorsägen wurde die Arbeit zu einem wahren Schlachten. Große Fleischstücke wurden ins Meer gebracht, in der Hoffnung, dass so gute Nahrung den Fischen zugutekäme. Einige Leute nahmen Stücke mit nach Hause, um sie in ihre Gefrierschränke zu legen. Andere sagten, das Fett sei so gut wie Schweineschmalz.

Nach vielen Stunden fast vergeblicher Arbeit, als der Gestank so stark geworden war, dass man sich die Nase mit einem Taschentuch zuhalten musste, fanden sie schließlich die Lösung der Endlösung: Die große Menge an Resten, die nicht entfernt werden konnte, mit Benzinkanistern übergießen und anzünden, bis sie zu Asche verbrannten. Es brannte eine ganze Woche lang.

Nach vielen Stunden fast vergeblicher Arbeit, als der Gestank so stark geworden war, dass man sich die Nase mit einem Taschentuch zuhalten musste, fanden sie schließlich die Lösung der Endlösung: Die große Menge an Resten, die nicht entfernt werden konnte, mit Benzinkanistern übergießen und anzünden, bis sie zu Asche verbrannten. Es brannte eine ganze Woche lang.

Nicht bedacht wurde, dass das Verbrennen all dieses Fettes schwarzen Rauch und, noch schlimmer, klebrige Asche erzeugen würde, die an Wänden, Fensterläden und Fenstern haftete – und sogar an in Schränken gelagerten Kleidern. In den folgenden Monaten musste jede Ecke mit Reinigungsmittel geschrubbt werden.

Nicht bedacht wurde, dass das Verbrennen all dieses Fettes schwarzen Rauch und, noch schlimmer, klebrige Asche erzeugen würde, die an Wänden, Fensterläden und Fenstern haftete – und sogar an in Schränken gelagerten Kleidern. In den folgenden Monaten musste jede Ecke mit Reinigungsmittel geschrubbt werden.

Was aus diesen heiß begehrten Knochen schließlich wurde, bleibt ein Rätsel. Das Ozeanographische Institut und das Marinekommando gaben schnell alle Ansprüche auf, wahrscheinlich um keine Verantwortung übernehmen zu müssen. Zunächst feierten die Dorfbewohner die Übergabe mit Begeisterung, aber in Wirklichkeit waren sie vom Monster so genervt, dass sie bald das Interesse an der Zukunft der Überreste verloren und, nachdem die Feierlichkeiten zu Sant Antoni vorbei waren, zu ihren eigenen Angelegenheiten zurückkehrten. Der Fleck von verbranntem Fett blieb lange Zeit als einziges Zeugnis des Besuchs des Leviathans. Miquel Àngel Llauger verbrachte mehrere Monate damit, zu untersuchen, was mit dem Skelett geschehen war. Er berichtet, dass einige junge Leute aus dem Dorf die Überreste sammelten, um sie zu reinigen und zu verwenden, aber die Stücke wurden verstreut. Der große Schädel, der einige Jahre lang in einem Restaurant in Port de Pollença, dem Restaurant Llenaire, zu sehen war, ist längst verschwunden. Bekannt ist, dass ein großer Knochen vom Maler Miquel Barceló in sein Atelier gebracht wurde. Vom Rest hörte man nie wieder etwas. Das Monster verschwand und hinterließ nur einen schwarzen Fleck auf dem Boden, genau wie Dämonen zwischen der Glut und den Funken der foguerons von Sant Antoni verschwinden. Langsamer und mit seinen Knochen wohl gezählt, verschwand auch Franco in denselben Monaten.

Adrian Collaert, Piscium vivae icones (Antwerpen: s.n., ca. 1610)

Adrian Collaert, Piscium vivae icones (Antwerpen: s.n., ca. 1610)

Add comment